IUIピックアップ VOL.22

「愛される建築」とは何かを考える

インタビュー

大西 麻貴[建築家/ Y-GSA教授]

Interview with

Maki ONISHI

写真|白浜哲(ポートレート)

昨年は「山形市南部児童遊戯施設 シェルターインクルーシブプレイス コパル」にて日本建築学会賞(作品)を受賞され、「第18回ヴェネチア・ビエンナーレ 国際建築展」では日本館のキュレーションを担当されました。2023年は大西さんにとってすごく大きな変化の年だったように思います。

大西 2023年は10年ほどかけて進めていた父親の社屋のプロジェクトがようやく完了しましたし、「熊本地震 震災ミュージアム 体験・展示施設 KIOKU」や、6、7年ほど携わってきた建築施工会社「Otias」(旧齋藤管工業)さんの「さくらんぼ畑のオフィス」というプロジェクトも完了しました。長く続けていたプロジェクトが完成すれば、そのタイミングで設計事務所のスタッフも独立してメンバーが入れ替わるなど、色々なことが終わって次のプロジェクトを始めていくべき年にもなりました。

キュレーターを務められたヴェネチア・ビエンナーレについてお伺いしたいと思います。今回の日本館はどのようなテーマのもとで担当されたのでしょうか。

大西 ビエンナーレでは「愛される建築を目指してー建築を生き物として捉える」という私たちがずっと考え続けて来た馴染み深いテーマを掲げました。建築は測り得るものとして捉えられる側面と、測り得ないものとして捉えられる側面がありますが、このテーマは測り得ないものとしての建築をどのように捉えられるだろうか?という考え方です。例えば建築の機能や性能について考える時、それらを分かりやすく把握するために数字やモノに置き換えようとしますよね。しかし人間の心や存在そのもののかけがえのなさといった数学では測り得ないものを、どうすれば建築の中心的な課題として捉えることができるのか。そのことにずっと興味を持っていて、そのことがテーマにある「愛」という言葉にも繋がっています。建築の存在を単なる人工物として捉えるのではなく、命が宿っていると思えばそれを慈しんで育てていく気持ちが生まれます。人間と同じで用途がなくなれば必要とされないのではなく、欠点も個性として活かしていくことで、人間と建築との関係も捉えなおすことができるのではないかと。そのようにして建築自体を生き物として捉えるために、このようなテーマを掲げました。建築を生き物として捉えてみる視点は、自分が建築を設計している時にもすごく考えています。初めて訪れたヨーロッパで見た「サグラダ・ファミリア」にも生き物のような生々しい迫力がありましたし、マルセイユの「ユニテ・ダビタシオン」を見に行った時には豊満な女性のようだと感じました。そのように私たちが良いと感じる建築には、まるで自らの意思でそこに佇んでいるような魅力があると感じています。建築の生命性に関しては私だけではなく色々な方がテーマにしておられると思います。私たちも建築を生き物として捉えるところから出発し、これからはその可能性を建築のかたちやディテール、プロセスやプログラムづくりなど、多岐に渡って考えを広げてみたいと考えています。

ビエンナーレのプロジェクトを進めるにあたり、具体的にはどういった議論が展開されたのでしょうか。

大西 自分の作品を展示するわけではないので、まずはキュレーターとして一緒に展示するメンバーのみなさんに建築を生き物として捉えることや、愛される建築とは何かについてともに考えていただきました。また「愛」とは何なのか、なぜ建築を生き物として捉えなければいけないのかといった議論もありましたね。生き物らしさというのは必ずしも外観や佇まいだけの問題ではありません。「愛される建築」だと抽象度が高くなってしまいますが、建築を生き物として捉えることで具体的に開かれた面白い問いを導き出せるんだなと思いました。

例えば「愛する」(=love)であればある種の意志の問題になりますが、「愛される」(=beloved)であれば他者との関係性において成立するものだと思います。しかも「愛する」は瞬間的なものであり、意志の問題になるのかもしれません。一方で「愛される」は長い時間をかけることで形成することのできる関係性について言っているのかなと感じました。

大西 そうですね。また建築を命を宿した生き物として捉えることは、建築における快楽や快適性といった環境への興味にも繋がっています。例えば、建築が呼吸するとはどういった状態か。場が生き生きと使われているとはどういうことなのか。風や光が出入りすることで、人間はどのようにその場所を快適と感じるのか。あるいはどうすれば触ってみたくなるのかなど、本能的な部分に近くなっていきます。かつてルイス・カーンは「石造は象のようだ」「鉄骨造は昆虫のようだ」と言った表現を通して素材の声を聞くことや、素材を本性に合わせて使う大切さを述べています。そのように建築の構造に関しても、生命性という文脈であれば新たな可能性を展開できるかもしれないなと。いわゆるソフトと言われる部分に対しても、一緒に育てていく視点を育む方法を多岐に渡って考えられるのではないかと思います。

存在論と言われる哲学の中で生命性を考えながら、具体的に事物と関係性を結んでいくことに興味があるということですね。それは大西さんの建築や人柄をよく表していると思います。「愛する」という存在や意志だけではなく、「愛される」と思うことでより積極的に関係性の問題として捉えることが建築にとって重要なんだと。

大西 ビエンナーレでも本当に場というのは生きているんだなと思ったことがありました。11月の展示終了間際に哲学者の鞍田崇さんと鞍田さんの奥様で植物から香りを取り出す「ムジナの庭」という事業所を開いていらっしゃる愛希子さんをお呼びし、一緒にお茶会を開いたんです。元々鞍田さんと私が京都でお茶を習っていたこともあるんですが、その時にお茶をいただいている10分か15分ほどのあいだ静かに座っていると、窯の音が聞こえてきたり、外の落ち葉のカサコソする音が聞こえたり、自分の感覚が開いていく体験をしたことがありました。ビエンナーレの日本館はアプローチの中にある踊り場が待合のように感じられ、そこから室内に入ると天井からのみ光の入る、内に向かう空間が現れます。ビエンナーレの特徴のひとつとして、会場内にたくさんのパビリオンがあるのでお客さんとしては10分ほどですべてを理解したい。「この館のテーマは環境、ここは人権問題」のようにパッパッと理解して次の展示へと走っていくんですね。自分もそういうふうに展示を見てしまうところはあります。ただ、そこに佇む人がゆっくりとこの空間と応答する時間をつくるためにどのようなことができるのかを考えた時に、演劇的なことやお茶会を開くことが良いのではないかと思ったんです。例えば11月の日本館は外が寒かったので、まずはお客さんに待合で白湯をさし上げて温まってもらい、その後中に入ってしばらくトップライトからの光を見てもらうようにしました。開館前の練習の時はなかなかうまくいきませんでしたが、本番でお客さんが入ると急に緊張感が出てきたせいか、自然と空間に場が立ち上がっていく。建築と人間の双方があってこそ初めて場が立ち上がっていくんだなと感じました。その後も昼食を食べながら、「すごく良い場ができてたよね」とチームのみんなで興奮して話したことを覚えています。そうやって5分間ほど日本館を閉めて静かに光の空間を楽しむ時間を取ると、お客さんもまるで憑き物が取れたようにリラックスした表情になっていましたね。たった15分程度のセレモニーなのに、その後だとすごく心穏やかに展示を見ることもできる。展示の前にステイトメントを読んでから中に入っていけば、展示の理解も変わってきますよね。今回のように数分間光を楽しんでから展示を見るということは、ステイトメントと同じくらいの役割を果たすんだなと思いました。建築と人間が初めて関係し合って場所ができるように、人がその場所に働きかけることを通じてお互いの関係性が見えてくるんだなと。

そういったビエンナーレでの経験を踏まえ、大西さんが今後も向き合いながら研究していきたいテーマはありますか。大学着任前のインタビューでは、場所や土地そのものへと向かっていくことにこだわっていらっしゃったと思います。

大西 着任した時は香川の小豆島に長く通っていました。私自身は名古屋の住宅地で育ったので、地域の行事などにあまり触れることはありませんでしたが、小豆島に行けば少なくとも江戸時代以前の文化といまの生活がすごく地続きにある感じがしたんです。そういった地域の豊かさをいまの建築にどうやって繋げることができるのか。そのことについて考えたいと思っています。というのも、社会人になってから東北や小豆島に通うことで人の話を聞く機会がすごく増えたんですが、それがすごく面白いんですね。その土地の歴史や文化、あるいは料理だったり、そこからスタートできるものはあるのかもしれません。土地の時間と繋がるための共同体に対する興味ですね。

それは建築のかたちにする問題とはむしろ真逆かもしれないとも思うのですが、大西さんの中ではどのようにして建築と繋がっていくのでしょうか。

大西 例えば小説を読むことは小さい頃からすごく好きですが、色々な街に出掛けてその町の歴史を知ったり、土地の謂れを掘り起こしていったり、町の人からお話を聞いたりすることが小説を読む以上に面白いことだと気付いたんです。それがどのようにして直接的に繋がるのかはまだ分かっていませんが、少なくとも自分がつくる建築にこういう人々が訪れて来るということがだんだんと染み込んでくるのではないかなと思います。

そもそも建築の問題以前から、人間が抱えている物語そのものに大変興味があるということですね。

大西 そうですね。また学生と一緒に小豆島へ行ってみると、それぞれに面白い物語を見つけてきてくれます。それは島の習慣の話やお遍路さんの話だったり、どんなふうにお漬物を漬けているとか、どのようにお醤油をつくっているのかとか。学生たちのリサーチを見ていると、長い時間をかけて土地に触れることの大切さや、時間の感覚を持って建築をつくることの意義を自然と身につけているのではないかとは感じています。自身の学生時代を思い返してみても、ずっと建築をやっていこうという動機のひとつには、すごい建築に出会って感動することがあります。地域の人々のお話を聞いたり、その土地の記憶を掘り起こしていく体験も、それと同じ効果があるのではないかな。どのように場をつくり、育て、生き続けてきたのかに触れることで、深いところで建築に向かう原動力になり得ると思います。

そういった土地の時間と建築を繋げるための取り組みの他に、大西さんが学生と一緒に取り組んでいる読書会はY-GSAにとっての新たな展開としてとても面白い取り組みだと思います。読書会は学生の時から行われていたのでしょうか。

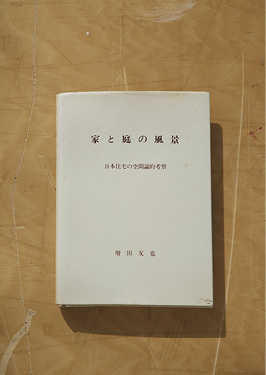

大西 私が参加した初めての読書会は、京都大学の一回生の時に増田友也先生のご著書である『家と庭の風景―日本住宅の空間論的考察』(ナカニシヤ出版、1987年)を読む会でした。主宰は佐野春仁先生という非常勤の図学の先生で、一回生の時は図学が唯一の建築的な授業だったんですが、毎回建築家の話をしてくださったり、コンパスを使わずにすごく綺麗な線を黒板に描かれる先生でした。最初の授業では窓の外の楠を見て、「新緑が綺麗ですね」と。「君たちもこんなところに座ってないで、街に出てお寺とか緑とか見た方が勉強になるよ」って言われて、みんな授業に来なくなるという(笑)。

佐野先生の読書会に参加していたのは一回生だけだったのでしょうか。

大西 私が自主的に参加していただけでした。どうやって参加したのかは忘れてしまいましたが、もしかしたら京大の学生は私一人だけだったのかもしれません。周りは大人ばかりで、京都建築専門学校の生徒や、社会人の方、また歴史が好きな年配の方もいらっしゃいました。京都建築専門学校は生徒の多くが大工さんになる学校で、そこで佐野先生も教えていらっしゃいました。現在は校長を務められていますが、そこには町家を改修した校舎があって、その広間のテーブルを囲んで読書会を開いていたんです。通常の読書会がどういうかたちで行われているのかは分かりませんが、佐野先生の読書会は声に出して読みます。事前に準備することはありませんでしたが、ある一定のページを読み終えると、読んだ箇所に対するディスカッションが始まります。佐野先生も少しだけガイドをしてくださるのですが、みんなで思ったことを言い合ったりしながら進んでいくスタイルでした。ただ、普段から朗読そのものをあまりやらないので、参加者は最初みな棒読みで進めるんですね。あるいはすごい速さで読んでしまったりする。その時に佐野先生から「いまの箇所は自分で頭に入ってきましたか?」「読む時も一つひとつ抑揚を付けて、ゆっくり心を込めて読みなさい」と言われてハッとしたことがありました。例えば、増田友也先生のこのテキストには句読点がありません。西沢立衛さんは一個一個が全部歌になっているとおっしゃっていましたが、独特の文体で書かれています。

本当ですね。たしかに句読点の隙間が和歌のように空いてます。増田友也さんの文章はすべてこういった文体なのでしょうか。

大西 すべてではありません。初期は普通の文体で書かれている本もありますが、佐野先生は増田先生が喋っていた口調そのままだとおっしゃっていました。自分一人だと読めない本はたくさんあるので、読書会によって仲間と協力し合いながら読めたことも大きかったです。たしかに当時は書かれた内容を理解することに苦労しましたが、読書会によって「言葉はそういうふうに一つひとつ大事にしながら読むんだ」ということはずっと覚えています。内容の理解はともかく、いまの学生も読んだ記憶さえあれば、時を経てもう一度読み直すことで言葉を掘り起こすような感覚を得るんじゃないかなとは思います。一回生の時には『家と庭の風景』をすべて読み終えることはできませんでしたが、大西スタジオの前期の学生たちは一年かけてみんなで読み終えるように取り組みました。

Y-GSAは自分の意志で場をつくっていくことだったり、どこかまだ開かれていない部分を変えるきっかけがあると良いなとずっと考えていました。その中でも大西さんの読書会は大きな可能性を秘めた良いきっかけになっていると思います。

大西 Y-GSAの学生だけでなく、みんなが参加できたら良いなとも思いますね。建築都市学を受講している学生もそうですし、リベラルアーツのような勉強会の中でやる気を持った方々に参加してもらうことも面白いかもしれません。

そういったさまざまな学びのあり方は、大学の中だけにあるわけではないものとしても素晴らしいですね。実際にY-GSAでこの数年教えてみていかがでしょうか。

大西 Y-GSAを通じて何かを一緒に取り組むことは楽しいですね。ヴェネチアに学生と一緒に行ったことも、京都に行った時もすごく楽しかったし、読書会も楽しい。共同性と言うか、一晩でも一緒に夜遅くまでお酒を飲んだりすると親密になるなと思ったりもします。とくにY-GSAはゆったりとした時間の流れの中にいるというより、熱意とやる気に満ちた人が集まっていると思います。その中でも一番良いなと思うのは、先生同士で批評し合えることですね。仲間意識の中で相互批評し合えることはすごいことですし、プロジェクトが立ち上がっていく時のスピード感も素晴らしい。設計事務所とはまた違うかたちで、Y-GSAには理想郷としての場が存在しています。何かをやりたいと思う人が集まり、面白いと思ったことを実践する。私はその仕組みに甘えているだけなのかもしれませんが、その環境を活かして同時多発的に面白いことが起こっていく場にできたら良いなと思います。

Y-GSAに着任する前ですが、北山恒さんから「Y-GSAを今後どうしていくべきか」とアドバイスをいただいたことがありました。妹島和世さんがY-GSAを退任される前のタイミングだったので、妹島さんを含めてみんなでY-GSAをこれからどうしていこうかと何度か話し合いました。そうすることで私には何ができるのかをもう一回考えることができました。どうしても日頃の忙しさに注力していくと、何をやるべきか分からなくなってしまいます。だけど一年に一回でも良いので、Y-GSAをどうしていくべきかを相互に話し合えると良いなと思っています。

1983年生まれ。建築デザイン。Y-GSA教授。大西麻貴+百田有希/o+h主宰。主な作品に「二重螺旋の家」(2011年)、「Good Job! Center KASHIBA」(2016年)、「多賀町中央公民館 多賀結いの森」(2019年)、「居住滞在型インキュベータ施設 toberu」(2019年)、「toberu2」(2021年)、「山形市南部児童遊戯施設 シェルターインクルーシブプレイス コパル」(2022年)、「熊本地震 震災ミュージアム 体験・展示施設 KIOKU」(2023年)などがある。