IUIピックアップ VOL.24

複雑さと向き合うこと

インタビュー

ファビアン・カルパントラ[映画研究、60年代文化/ Y-GSC准教授]

Interview with

Fabien CARPENTRAS

写真|白浜哲(ポートレート)

今回は「災害と映画」、もしくは「災害と文化」というテーマでお話を伺いたいと思います。カルパントラ先生は、2023年に公開された映画『福田村事件』(森達也、2023年)についてとても興味を持っているとお聞きしました。

カルパントラ 『福田村事件』は関東大震災から100年の節目ということで2023年の9月1日に公開された映画です。実は2021年の1月、脚本家の荒井晴彦さんを大学にお呼びした時、この映画の企画の話を初めて聞きました。実際に映画を見て、誰も知らなかった事件を広く知らしめたという意味では非常に貴重な作品、評価すべき映画だとは思います。ただ一方で、エンターテイメントとして良く出来過ぎているとも感じたんです。良くも悪くも、次に何が起こるのかが最後まで気になるような、言わば普通の映画を見る時と全く同じ感覚で見ることができてしまった。そのこともあって、見終わった後にちょっと違和感を覚えたというか。この福田村事件は関東大震災直後の1923年9月、千葉県の福田村(現在の野田市)に向かった15名の薬売りの行商団が朝鮮人だという疑いをかけられ、そのうち9名が地元の自警団などによって殺された事件です。行商団は被差別部落出身ということもあって、生き残った6名は地元の香川県に戻ることができたものの、事件についてその後一切口を開くことがなかったのです。映画の最後に「被害者、遺族たちは事件について一切口を開かなかった」という字幕が出てくるのですが、私はそれを見て「これはちょっと変だな」と思いました。映画自体は被害者と加害者の葛藤する内面をかなり詳細に描いているので、ある意味で観客に全てを見せてくれている。でも実際に存在していた、あるいはいまだに存在している遺族の方々は事件について触れたくないし、話したくない。そのギャップやズレにすごく興味を持ち、調べたくなりました。

語りたくない方たちの話なのに、映画によって語られているということですね。

カルパントラ そうですね。「語りたくない、話したくない」という気持ちは、当時殺戮を引き起こした差別構造がいまだに続いている証拠だと思います。過去に起きた惨たらしい事件ですが、彼らは沈黙する必然性をずっと感じているので、香川の被差別部落の人々はいまだに事件と被害者の地元がフォーカスされることに対して困惑しているそうです。つまり現実としては非常に複雑な差別構造が作用しています。でも映画を見ると、「これは昔の異常な人たちが起こしてしまった残酷な事件であり、我々の生きる現代人とは何ら関係のない話なんだ」という気持ちにもさせられてしまう。だから出発点としては、現在の日常の中にも潜んでいる差別構造について語り始めなければならなかったのではないかと思ったんです。

『福田村事件』の中で描かれているような差別構造は、いまだに私たちの日常の中にあると。

カルパントラ あると思います。例えば当時は、朝鮮人が家屋に火を付けたとか、井戸に毒を入れたという根拠のない噂によって、在京軍人や消防組が自警団を形成し「不逞鮮人」から村人などを守るという名目で、子どもを含め朝鮮人と思われた人たちを殺戮し始めたのです。少し話は逸れますが、この事件の構造はホロコーストの構造と少し似ているところがあるように思います。主体としての加害者たちはもちろんいましたが、積極的には関わっていないにせよ、その周りには自警団の行いを擁護したり黙認する一般市民も当時はいたんですね。そんな彼らにとって、こうした差別は不思議でも何でもなかったのです。つまり、同じドイツ語をしゃべっていても「ユダヤ人はよそ者だから排除されても仕方がないんだ」と。こうした思想と同じように、「朝鮮人は異質な存在だから排除されても仕方がない」という似た差別構図が福田村事件の中にも存在している。そのあたりを映画の中で描こうとしなければ、問題の本質が目の前に表われてこないと思うんです。もしくはそれが表象できないのであれば、その表象のしづらさ、伝えづらさを描くべきだったのではないか。とは言え、エンターテイメント性に寄り添った描き方をしなければ、多くの人にああいったインパクトを持たせることができなかったというのも事実です。

物語を語るということ自体の意味を、もっと考えるべきなのかもしれないということですね。

カルパントラ 虐殺や大事件を描く時に、物語という形態を捨てるべきだと言っているわけではありません。しかし、観客に対して「あなたたちに何ら責任はないんだ」という消極的な姿勢のもと、ある意味心地良く見てもらうために作品を提供するのは良くないことだと思うんです。「こういう事件だったのか」と表面的なレベルでの知識や情報は得られるにせよ、事件と呼ばれる出来事は世の中に山ほどあるので、すぐに記憶から忘れ去られてしまいます。また同じことが起きる可能性もゼロではありません。むしろ同じことが繰り返される可能性だって十分にありえます。だから我々観客側にとっても、自分たちとは関係ないことで済まされないんだよと。だからもう少し観客たちを攻撃するような、深い意味で考えさせられるような映画づくりが好ましいと思うんです。もちろんこの福田村事件は、日本の国民国家が形成されつつあるプロセスや近代国家における排他主義との関連として語るべき事件でもある。ここでは日本人が殺されていますが、文脈としては朝鮮人が殺されているわけですからね。それは日本に限られたことではなくて、第一次世界大戦と第二次世界大戦間のドイツや、19世紀のフランスなどと共通していることでもあると思います。例えば『福田村事件』では、加害者側の視点が多く描写されているものの、あくまでも殺された被害者側の視点をとっています。善人と悪人との二項対立として関係性を捉えてしまうことで問題の本質を非常に単純化してしまっている。それが全てだというわけではありませんが、生き残った被害者や遺族たちが事件のことに一切触れようとしなかった理由のひとつとしては、「被害者である私たちも悪かった」というような自分たちの責任を感じるところもあったからなのではないかと思う部分もあります。もちろん被害者たちが悪いという意味ではありません。先ほどのホロコーストの話で言えば、一部のユダヤ人は被害者であったにもかかわらず、虐殺は神の意志によるものであるとする被害者もいたそうです。要するに「大人しくしていれば今後問題は起きない。加害者側を責めるわけではないけれど、そういう世の中だから仕方がない。神の意志だから仕方がない」という考えがひとつの動機になっていたのではないかと思うんです。ホロコーストの場合は、ユダヤ人で構成された特務班が同じ民族の虐殺を補助していたこともあります。それは強制的なものだったので自殺をしたりとか、意図的に抵抗して射殺される人もいたそうですが、最後まで仕事をしていた人たちもいたわけです。つまり彼らは被害者であると同時に、部分的な協力者でもあった。もちろんそれは生き残るための手段でしたが、ホロコーストにおいても福田村事件のような非常に複雑な構造が起きていたことが分かります。問題の本質に迫るためには、二項対立の構図よりも複雑なものが動いていたことを把握すべきだし、映画の場合はそういった言葉では表現し難いものに対して、映像や音声を使って迫る必要があると思います。

社会的にもすごく大きな問題なので、おそらく映画としてきちんと伝えることを重視したのかなとは想像します。ただ、きちんと広く伝えることが目的になってしまうと、当初の目的からもちょっとずつズレてきてしまう。

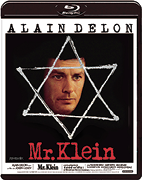

カルパントラ 一般向けに映画をつくるとなると、やはり視点がどうしてもそこまで批判的にはなり得ません。ただ、まれに例外もあって、第二次世界大戦中にフランスに住んでいたユダヤ人たちが列車で連行される有名な事件を描いた『パリの灯は遠く』(ジョゼフ・ロージー、1976年)という映画があります。アラン・ドロン演じる美術商の主人公ロベールは、金に困っているユダヤ人から絵画を安く買い叩こうとするフランス人で、言わば彼は加害者の側面を最初から持ち合わせている。ところが映画の途中で、ロベールは全く知らない同じ名前のユダヤ人と間違われてしまうことになるんですね。そのことに彼は抵抗するんですが、最終的にアウシュビッツ収容所へと連行されていくことになる。公開当時から評価されている有名な作品ですが、非常に考えさせられる映画です。レアな事例ではありますが、娯楽や物語としても見応えがあると同時に、画面から訴えかけられるものがあります。

それはフィクションだからこそできることでもあって、現実だけをドキュメンタリーとして描こうとしても限界があるということでしょうか。

カルパントラ ドキュメンタリー映画もフィクション的な要素を持っているので、フィクションは必要だと思います。またドキュメンタリーとして現実だけの資料や客観的に確認できる情報だけを伝える作業に留まったとしても、事件の本質に迫ることを妨げる危険性を持っています。そうなると想像力に委ねなければならない部分は大いにあると思います。『福田村事件』に関して僕が一番批判したいのは、現在との結びつきがあまりにも薄過ぎるところです。事件の起きた「福田村」も現在は「野田市」という地名に変わっていますが、なぜ名前を変えることになったのか。おそらく事件そのものと関係していると思いますが、とにかく忘却しようという想いが地名の変更からも読み取ることができます。そういった着眼点から出発していたら、より複雑な映画になっていたと思うんです。

人間はどうしても居心地の良い単純化された物語を好んでしまうので、それゆえにややこしい事態に陥りやすいと思います。先ほどの「朝鮮人が毒を入れた」という噂も単純化された物語であって、それが独り歩きすることで大きな事件となってしまいました。そういった意味でも、いかにして複雑であり続けるかということが大事なのかなと。

カルパントラ 物語は世界を捉える上で非常に大きな役割を現実に果たしてきましたし、今後の社会について考える上でも非常に重要な手がかりになると思います。少なくとも大学で働いている我々の立場からすれば、そのことについて考えることが最も大事だと思います。世の中はもちろん単純ではありませんが、大切なのは複雑さを強調し続けることなんです。

カルパントラ先生としては、どうすればその複雑さと向かい続けることができるとお考えでしょうか。

カルパントラ このあいだ、安田武という批評家の『戦争体験―一九七〇年への遺書』(筑摩書房、2021年)という本を読みました。彼は大学2、3年生の時に学徒動員で戦地に行き、ソ連軍の捕虜になったそうです。終戦後、安田は「戦争体験」として自分の体験を語り続けますが、それは継承しやすい物語としてではありません。また後世に戦争は良くないと伝えることだけではなくて、矛盾している部分も含めた戦争体験の複雑さを伝えていくわけです。彼は複雑さと向き合うことを一貫して続けた人ですが、同時にその複雑さを問い続けることが必要なんだと訴えかけます。そして主張し続けることの原動力となっているものは、戦地での体験と同時に、怒りの感情なんですね。彼は怒りについてかなりページを割いています。当時の大学教員たちは戦争を擁護していたのに、終戦後は何もなかったかのように平和主義者へと変わっている。そういったことに対する違和感と深い憤怒を持っていて、そのことが安田にとって戦争を語るための原動力になっていました。

映画監督であり作家の中村佑子さんが、2023年の広島サミットでの出来事にとても怒っていました。それは原爆で亡くなった方々の骨が何万と埋まっている「ピースセンター」で、G7の一同がウクライナのゼレンスキー大統領に対して武器の供給を約束したことです。戦争を二度と繰り返さないことを毎年約束するあの広場で、世界各国の首脳たちの想像力の希薄さをジャーナリストが批判しないことに彼女は愕然としていました。

カルパントラ それが一番恐ろしいことなんですよね。国が決めてしまえば皆が従ってしまう。本来はジャーナリストも含めて批判しなければいけないんです。平和記念資料館側も抵抗すべきではありますが、抵抗しようがなかったのでしょうか。それとも現在の世界情勢においては仕方がないという気持ちなのか。それは分かりませんが、戦争や虐殺を二度と繰り返してはいけないと言い続けることは簡単かもしれません。だけど、同じような出来事が起こりそうになった時に公然と抵抗することを実行しなければならないと思います

今の世界情勢においても怒ることが非常に大事だと思いますが、身の回りの学生たちと接していると、怒りそのものが内面化しづらくなってきていることをすごく感じます。

カルパントラ その場合はやはり体験が大事になってくると思います。私たちの世代は、間接的なかたちではありますが、社会に対する問題意識だったり、平等という理念が浸透していた時代の中で生まれ育ってきました。だからおかしなことを見聞きすれば、「これはおかしい」という気持ちに自然となります。だけど今の学生たちは、そうやって言えるほどの余裕を感じ取りづらいところがあります。だからこそ問題の本質に迫る想像力が大事なんです。ドライに現実だけを追求しても、それこそ表面的なレベルでの情報は大いに得ることができる。ただ、そのレベルだけで他者の心は動かされないし、深く考えさせられることもないと思うんです。映画を見て悲しくなったりとか、笑ったりするだけではなくて、見る前の自分と見た後の自分とで何が変わったのかという感覚にさせてくれる作品にこそ素晴らしさを感じます。そういった観客たちに想像の余地を残す上でも、フィクションは大切だと思います。とても単純に聞こえてしまうんだけれども、全ての答えをあらかじめ与えてしまうのではなく、その大部分を観客たちの想像力に委ねることです。言葉にはできなくとも、心の底で何かを感じさせる。私としてはそういったことを映画に求めています。

いかにして自分の中から想像力を立ち上がらせるかというのはとても重要ですね。困難な時代だからこそ物語の力や意味、複雑さ、怒りについてもっと考えていくべきなのかもしれません。

カルパントラ 結局人間は、世の中の出来事がどのように動かされているのかを納得したい生き物なんですね。とくに近現代社会においては顕著で、ロシアがウクライナに侵攻すればそれは何を意味しているのか自ずと理由を付けたくなる。そうでないと非常に不安になってしまうわけです。ただ、そうではなくて、フィクションを使ったかたちで分かりやすいイメージやカテゴリーを内部から解体していくことが必要だと思います。一方から否定したり、あるいは一方から肯定したりするのではなく、そのどちらでもない内部から解体していく思考様式がこれからも大切になってくると思います。

1984年生まれ。映画研究、60年代文化。建築都市文化専攻Y-GSC准教授。著書に『都市は揺れている』(共著、東信堂、2020年)など。主な監督作品に『YOUREN』(2012年)、論文に「黒澤『用心棒』の主人公を人類学的に解釈する」(金城学院論文集《人文科学編5》、2009年)、「Les films réalisés en coopération avec les Forces japonaises d’autodéfense. Une forme de propagande indirecte dans un monde multicentrique」(Ebisu、2022年)などがある。