IUIピックアップ VOL.27

建築と環境をデザインする

― ワンルームという思想とともに

インタビュー

妹島 和世 + 西沢 立衛[建築家/名誉教授 + 建築家/Y-GSA教授]

Interview with

Kazuyo SEJIMA + Ryue NISHIZAWA

ポートレート|白浜哲

高松宮殿下記念世界文化賞の受賞、おめでとうございます。今まで建築に携わってこられたお二人の業績全体に対して与えられた賞だと思うのですが、まずはご一緒に立ち上げられた「SANAA」(Sejima and Nishizawa and Associates)設立のきっかけについてお話を伺えればと思います。

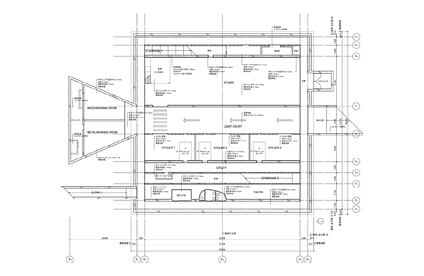

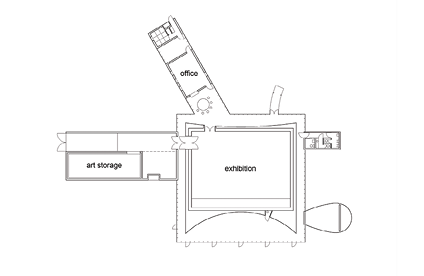

妹島 SANAAは、当時妹島和世建築設計事務所のスタッフだった西沢君から「そろそろ独立したい」と言われたことから始まりました。もともとその前に「再春館製薬女子寮」が終わった後、二人でやった「那須野が原ハーモニーホール」のコンペ案がすごく面白いものになったので、コンペに通ったら共同設計にしようということを私から提案したことがあったのですね。結局その時は残念ながら落ちちゃったのですが、少し経って、「岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー マルチメディア工房」(岐阜県大垣市、1996年)[以下、マルチメディア工房]や「熊野古道なかへち美術館」(和歌山県田辺市、1997年)[以下、なかへち美術館]、「飯田市小笠原資料館」(長野県飯田市、1999年)などの初めての公共の仕事が同時期に始まろうとした時に、共同設計でやろうという話をしたと思います。そうこうしているうちに海外から「シドニー現代美術館」の新館設計のコンペで選ばれて、それまでの3つのプロジェクトは妹島事務所でコンペに選ばれたという経過があったので、設計を妹島事務所、設計者は妹島と西沢の連名で発表していたんですが、シドニーは声をかけられた時から連名で応募して、選ばれたのでSANAAという名前を後から付けることになりました。

共同設計事務所だと「ワークショップ」(1978年設立、1994年解散)、「設計組織アモルフ」(1983年設立)、「シーラカンスアンドアソシエイツ」(1986年設立)、「みかんぐみ」(1995年設立)のような集団性を持ったもの、あるいは塚本由晴さんと貝島桃代さんによる「アトリエ・ワン」(1992年設立)などもあるかと思います。集団か二人なのかということで、また少し他の事務所と違う印象はありますか。

西沢 他の事務所で働いたことがないので、違いはよく分かりませんが、妹島事務所が始まった当時は、事務所にさまざまな人が出入りしていました。妹島さんは石田敏明さんと部屋をシェアしていて、他にも色々な人がいて、場所を共有しつつワイワイやっていました。向かいの商社でバイトしている美大生の学生まで遊びに来たりして、出入りが激しかった。時代はバブルで、建築以外のプロジェクトも多く、設計事務所の共同体とも違うような雑多な雰囲気がすごくありました。妹島さんと塚本由晴さん、佐藤光彦さんの3人が共同設計でコンペに出していたこともありました。妹島さんとしては、共同設計は前提だったのではないかと思います。みんなで何かをやりたいという想いがすごいあったんじゃないかと。今はパートナーシップは当たり前になりましたが、当時80年代後半は、その走りみたいな雰囲気があったと思います。

妹島和世建築設計事務所、西沢立衛建築設計事務所、それからSANAAは相互に影響を受け合ったひとつの大きな共同体であり、創作レーベルだと言えるのではないかと思います。それは結果的に生まれたものだったのでしょうか。あるいはそういった大きな共同体を目指してやっていったのでしょうか。

西沢 妹島さんの思想ですが、事務所はワンルームというのがあります。妹島事務所は最初から今までずっとワンルームです。恵比寿に事務所を移した時も、間仕切壁と内装を全部取り払って、隣でシェアしていた石田事務所の空間と一緒にしました。どのような労働体制だとしても、ワンルームでした。

妹島 ワンルームだとみんなで一緒にやっていることを感じられる。それから部屋を分けてしまうと、各々が何をしているのかが分からなくなってしまう。今は携帯を使うようになったから何が起こっているか分かりにくくなったけど、それでも雰囲気は伝わってくる。色々起こっていることを見ながらコミュニケーションが取れるし、それを見た他の人たちも、見ながらそれぞれが学んで覚えていってほしい。とにかく顔を合わせて、話すチャンスが増えたほうが良いと思うという感じです。

西沢 その流れで、僕が西沢事務所をつくった時も、SANAAと妹島事務所と一体のワンルームの空間でした。同じ空間にいると常に影響を与え合ったり、雰囲気を感じ合ったりできるので、分離してやるよりもいいと思います。

「倉庫的であること」はSANAAが抱く重要なテーマだとお聞きしたことがあります。今のワンルームのお話にも関係すると思いますが、いつごろから考えていらっしゃったのでしょうか。

西沢 倉庫を借りて事務所にするというアイデアは、恵比寿から品川に移った時以来です。恵比寿時代は、マンションみたいなところの一室を、壁を取り払ってワンルームにして、なるべく広々と使っていたんですが、でもその頃、妹島事務所の仕事が徐々に大きくなってきて、模型も大きくなってきて、空間が小さく感じ始めるようになってきた。もう少し大きな空間に移りたいと思い始めていました。空間の限界を一番強く感じたのは「なかへち美術館」を手がけていた頃でした。同時期に設計していた「マルチメディア工房」は、いろんな機能が正方形の中に収まった形で、ある意味コンパクトだったのですが、なかへち美術館の場合は正方形からいろんな機能が飛び出て、まるで手足を伸ばすように外に広がってゆくような形の建築でした。スタディ模型を作っていると、手足が僕の右と左の両方に伸びてきて、模型に囲まれてしまって、全貌が掴めなくなってきてしまい、これはもうやれないなと。でも、事務所には全体を見るために模型を小さくしようという発想がなかったので、広い場所に引っ越さねばとなっていきました。大きなスタディ模型を作るのは当時から今に至るまで重要で、色々な意味があるのだとは思うのですが、模型ひとつの中に全体像とディテールが同時に見えることをすごく重視していたんだと思います。また、恵比寿の事務所はそもそも住居用の建築だったので、最初から天井高は低いわけです。でも倉庫であれば天井高は高い。小住宅であれば原寸大模型だって作れるのです。そういった高い天井高への憧れも、今の事務所のような倉庫空間に引っ越した直接的な理由だと思います。

妹島 プロポーションによって形の良し悪しなどをある程度考えたりはできるんだけど、実際に自分の身体が対面した時にどうなのかっていうことはなかなか分からなくて。それでだんだん模型が大きくなっていって。それが作れない大きさになると、みんなでよく街の中を歩いてました。自分たちで対象を探し出して、「やろうとしている大きさはこれだな」といったように、みんなで歩いては写真に撮って引き伸ばしたりして。そうやって実際のスケールだったらどういうふうに街の中で見えてくるのかを考えたり、どのくらいの大きさがいいのかとか、少しずつ掴んでいったように思います。

妹島さんが設計された「京都の集合住宅 NISHINOYAMA HOUSE」(2013年)や「ヴェネツィア・ビエンナーレ第七回国際建築展日本館」(2000年)について、磯崎新さんは「人とモノが触れるそのリアリティに尽きる」とおっしゃっていました。つまり人間とは、建築を通じてより何かを考えるものだと。このことはSANAAがこれまでに手がけてこられた人間と建築との境界に関わる話でもあるのではないかと思います。スケールや関係性の問題だけじゃなく、境界を考える上での物質の問題、あるいは人とモノとの接点に対してはどのように考えていらっしゃいますか。

西沢 どちらかと言うと私たちは、人と物体というより、人と空間、人と場所の関係というほうが、設計の興味だったかなと思います。概念としての空間が、モノとしての空間、現実の空間として出てきてそこに人間が触れた時に、さまざまな影響を受ける、ということに興味がありました。また、モノとしての空間に何人かが立ち合うことで、同じことを目撃する、同じ体験をする、ということも面白いことで、我々が何かを共有するとき、空間がその助けをするというケースは多いのではないかと思います。あと、物質としての境界という意味では、私たちはどちらかと言うと境界がない建築を目指しているんじゃないかなと思います。境界という概念なしに建築をいかに組み立てるかということはあると思う。妹島さんは「構造の時こそが最高だ」とよく言ってますが。

妹島 そう思う時が多いんですよ。でも絶対に境界はつくられるわけだから。だからその境界の考え方、あり方、具体的なつくり方などをずっとスタディとしているのでしょうね。

西沢 構造が持っている開放感というのを重視するところがある。構造体は立体的な空間をつくるので、それはやはり特別な存在になる。外界の中で他とは違う空間をつくると思うんです。でも構造をガラスや壁で囲ってしまうと、中と外が何かすぱっと切れてしまって、良くない。しかし構造体のままでは建築として使えない状態なので、色々と苦労するわけです。そういう意味で境界をどうつくるかは、実務上技術上重要なことになるのですが、でもそれは主役ではない。一番重要な仕事ではないと思います。主役はあくまでも、構造がつくり出す世界のほうです。

妹島 建築が連続的なものであったら良いのにということはずっとあります。ボッコーニ大学の場合は空間の奥行きを薄くして、「外から中へ、中から外へ、外から中へ」といったように建物の内部空間と外部空間がずっと反復しているんですよね。だからすごーく大きなキャンパスなのに、どこまでも認識できるような透明さがあります。建物と庭の反復の先に、大きな樹々が密集して少し暗く感じられるほどの街路樹空間に強い光が差し込んだミラノの街や、緑と光に満ちあふれる公園などが連続してきます。それは境界が反復して、境界が壊れていくような感覚だと思います。

公園のような建築空間についてずっと考えているのも、連続的であり、みんなが集まるワンルームのような場所であることがまずは重要だと思っているからなんです。例えば、同じ空間の中に不特定多数の多様な人々がいられる場所とはどういうところなのか。色々な人やモノがごちゃごちゃしているけれど、それぞれが好きに過ごせる時間と空間がつくれないかということは設計を始めた最初の頃から思っていることです。つまり境界はあるけれど、同時に境界がないようなものをつくるということです。

西沢 連続的であることとか、構造を考えるというのは、居心地の良さのことなんですよね。居心地の良さをつくるにあたって、壁で四方が囲まれた密室をつくってソファが柔らかいから居心地が良い、というのとは違う世界です。居心地の良さは、風が通り抜けて、光が入ってきて、周りがよく見えて安心できて、というような、周りとの連続感の中でつくられる、という考え方です。日本の文化や気候風土に関わる話なのかもしれません。外から風が抜けていく空間の中で、部屋は暗いけれど縁側の外には明るい庭がある。そして庭の外には道があるという連続性があることで、和室の居心地の良さが生まれるということですね。

妹島 物理的な空間として境界があるとは思ってますが、結局それは時空間とつながっているということなんですね。つくられた建築が街に置かれたとき、けっして異物のように感じられてしまわないように、どうやって建築のある場所から周りの時間や空間とつながっていけるのかということを考えてます。

妹島さんにはY-GSAで5年間教えていただきました。学生たちと関わりながら感じたこと、もしくは他の大学にはないY-GSAのユニークなところがあれば教えていただけますか。

妹島 自分を含めた5人の先生と生徒たちで、一緒に何かをつくり上げていく場というのがとても新鮮でした。最初の1年目はY-GSAのスタジオ方式に慣れていなかったし、どういう感じになっていくのかよく分からない部分がありました。もしかしたら、私だけでなく大西麻貴さんも最初の年だったということと関係あるかもしれません。でも2年目、3年目と時間が経つにつれ、何となく全体の雰囲気が変わった気がするんですね。5人の先生のそれぞれの課題が、別々な視点から、みんなで共通の問題を考えようとしているのではないかと感じるようになってきました。みんなで考えるべきことを探している。そして、5つのバラバラの課題を、学生の課題に対する提案がつないでいっているのではないかと感じるようになりました。

始めは、4つの課題の後それらをまとめて修士論文にするというのは、時間があまりないからちょっと難しいように感じていたのですが、逆に学生は、2年間を通じて自分の問題を探して論をつくり、4つの課題に取り組むという流れをつくり始めました。そういう力が、4つのバラバラの課題をつないでいく力になったのだと思います。そしてそれらがまた私たち先生の側にも色々なことを教えてくれる。そういうプロセスで、何かみんなでY-GSAをつくっているような感じになってきて、さらにその先を言えば、学校を超えて、みんなで、今建築を通して考えるべきことを探しているのではないかと思うようになりました。

西沢さんから見て妹島さんがY-GSAにいらっしゃった5年間はどんな印象でしたか。

西沢 振り返るにはちょっと早いかなと思いますけど、妹島さんがいてくれたことは大きかったと思います。修論発表会にしても、講評会にしても、妹島さんは僕らと全然違う見方をする。模型ひとつ見ても、唯物論的に見ているというか。妹島スタジオが面白いことのひとつは、妹島さんが分からないことが課題になるんです。数学の先生も歴史の先生も、普通は自分が分かることを教えたいし、自分が答えを知っている問題を出したいと思うのですが、妹島さんの場合は逆で、自分が分からない問題を出す。これはまさに大学院だなと思います。先生が苦しむ研究課題で学生も苦しむのです。ジル・ドゥルーズがかつて教育について面白いことを言っていて、「私の言う通りにやりなさい」と言う先生から学ぶことはそんなに多くないが、「私と共にやりなさい」と言う先生から学ぶことは多いと。妹島さん自身は自分は先生には向いていないというようなことをたまに言いますが、ドゥルーズ的な意味では理想の先生なのかなとも思います。

Y-GSA全体では、他の先生方の発言と合わせて、講評会がすごく面白くなってきました。毎回色々な発見があります。学生がどこまでそれを分かっているかは分かりませんが。昔に比べて、お互いに影響を受け合って学ぶ場になってきたと思います。学生の考えることが面白くなってきたし、先生の側も相当学ぶ場になってきたと思うんです。

相互影響を受け合うための種が、この5年間でたくさんつくられたということですね。

西沢 かつては4スタジオで、2年間のうち前期と後期に分けて4つのスタジオを履修するという、合理的でシステマティックな流れでした。でも5スタジオになって、割り切れなくなって、それがより多様な学びにつながったように思います。システマティックでないから、どのスタジオを取れるかというようなことを毎回考えないといけない。いろんな局面で、機械的にこなしていけない割り切れなさがあって、それが良かった。各スタジオの内容も、建築デザインが上達すれば何とかなるという課題ではなくなってきました。建築を考えることは、世界のありようを考えることでもあって、そういうことがスタジオの課題にも現れるようになってきたし、学生もそこに興味を持つようになってきたと思います。

スタジオ以外の活動も多様になってきました。大西麻貴さんが開催しているルイス・カーンや増田友也の読書会は面白かった。学ぶことの多様性がかたちになった一例だと思います。Y-GSAに所属すること自体が学ぶ多様性になってきているとも言える。そのことを、私たち自身が自覚的になってきているということもあると思います。

妹島 Y-GSAのスタジオの規模だと、参加していない別のスタジオの学生や先生たちも、例えば「ああ、今このスタジオでは読書会をやってるんだな」って気付くことができるんですよね。別のスタジオで作られた模型とか、図面などにも自然に出会えるし。それによってこういうことも考えられるんだなとか気付かされたり。あのスタジオの規模はワンルームのような感じでとても良いなと思います。

最後に学生に向けてメッセージをいただきたいと思います。

妹島 大学時代の恩師である高橋公子先生は、「やりたいことをとにかくやりなさい」といつも励ましてくださいました。それでここまで続けてこれたというのもあると思うのですが、しかし、やりたくないなと思うこともやっぱりちょっとやるべきだったっていうのが正直なところです。人生の中で学生の時ほど時間があることもなかなかないだろうし、やっぱり若いってことが何よりすごいことなんですよね。だから学生のみなさんには、興味がないことでも一度やってみることが重要なんじゃないかなと思います。そして若い頃に吸収した経験を活かして、自らをどんどん変えていってほしいです。

それからとにかく続けること。今若いというのは素晴らしいと申し上げましたが、確かに輝いていて素晴らしいのですが、同時に、少し歳を取って疲れたり、その時その時にしか発見できない、考えられない、分からないこともある。だからずーっと自分の問題を一生をかけて考え続けていってほしい、見つけてほしいと思います。

西沢 建築は街にいっぱい立っているけど、それでも大学でしか学べないことがあると思うんです。設計事務所で学ぶことはいっぱいあるし、街に出て学ぶことはいっぱいあるし、家で本を読んで学ぶこともいっぱいある。でも大学にしかないものもある。例えば大学には理念というものがあって、それは建築学の歴史を支えてきたと思うんです。研究の素晴らしさと言ってもいいかもしれない。それは必ずしも実践的なものではなく、実務的な成果には直結しないかもしれないけど、だからこそ逆に重要なものです。大学に来るといつも感じる、何か特別な自由というものがある。街で感じる自由とは異質の自由です。

僕の甥が高校時代に、大学を見てみたいということで横浜国立大学のキャンパスにきたことがあります。彼と野音に座っていたら、野音の真ん中の広場に学生が1人出てきて、教室の椅子を持ってきて、それに座った。パフォーマンスだったのか、何なのかよく分かりませんが、野音の芝生の斜面にはいろんな人たちが座っていましたが、誰も彼のその行動を気に留めずに、平和にくつろいでいる。それを見て甥が「大学はいいなあ」と。例えばこれが高校だったら、校庭のど真ん中に教室の椅子を持ち出して座るってことは、それはもう事件であって、反体制であって、学校教育に物申すっていう意味になるわけですが、大学だとそういうことをやっても全然批判されない自由がある。彼のその行為は学問ではないけど、でも何か各人に任された自由というものと、学問を探究してゆく自由は、つながっている気がします。

大学にはいろんな人がいろんなことを研究できる、自由な想像力の場というものがあって、人間の理念を尊重する場というものがあって、それが大学の自由な気風となって、キャンパスの環境にもなっていると思うんです。そういう種類の自由さ、理念を中心に持つことで生まれる環境の自由は、街にはないもので、大学の素晴らしさのひとつだと思いますね。

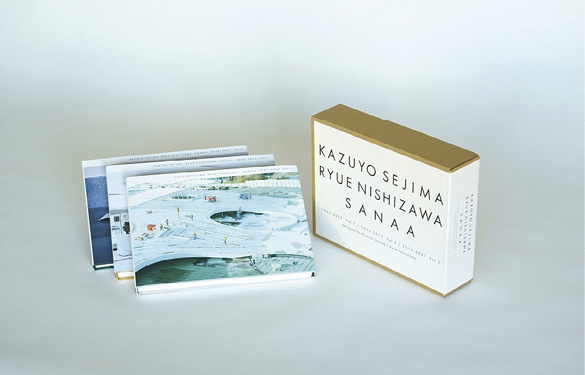

1956年生まれ。建築家。SANAA事務所共同代表、妹島和世建築設計事務所代表。主な作品に「PLATFORM I・II」(1988、1990年)、「再春館製薬女子寮」(1991年)、「岐阜県営住宅ハイタウン北方」(2000年)、「梅林の家」(2003年)、「豊田市生涯学習センター逢妻交流館」(2010年)、「犬島『家プロジェクト』」(2010年)、「なかまちテラス」(2014年)、「すみだ北斎美術館」(2016年)、「大阪芸術大学アートサイエンス学科棟」(2018年)、「日本女子大学目白キャンパス」(2019–2020年)など。また2010年には、第12回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展の総合ディレクターを務めた。

Ryue NISHIZAWA

1966年生まれ。建築家。Y-GSA教授。SANAA事務所共同代表、西沢立衛建築設計事務所代表。主な作品に「ウィークエンドハウス」(1999年)、「森山邸」(2005年)、「House A」(2006年)、「十和田市現代美術館」(2008年)、「豊島美術館」(2010年)、「徳田邸」(2016年)、「済寧市美術館」(2019年)など。著書に『建築について話してみよう』(王国社、2007年)、『続・建築について話してみよう』(王国社、2012年)などがある。

SANAA(Sejima and Nishizawa and Associates)

1995年、妹島和世と西沢立衛によって設立。主な作品に「岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー マルチメディア工房」(1996年)、「熊野古道なかへち美術館」(1997年)、「飯田市小笠原資料館」(1999年)、「金沢21世紀美術館」(2004年)、「ニューミュージアム」(2007年)、「ROLEX ラーニングセンター」(2009年)、「ルーヴル・ランス」(2012年)、「グレイス・ファームズ」(2015年)、「日立市新庁舎」(2019年)、「ボッコーニ大学新キャンパス」、「ラ・サマリテーヌ」(ともに2020年)など。近作に「静岡市歴史博物館」(2021年)、「シドニー・モダン・プロジェクト」(2022年)がある。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞(2004年)、プリツカー賞(2010年)など数多くの賞を受賞している。