IUIピックアップ VOL.11

身近な自然を再び暮らしとつなげる

インタビュー

佐藤 峰[国際開発学、社会人類学、コミュニティデザイン(ラテンアメリカ・日本)/都市地域社会コース准教授]

Interview with

Mine SATO

佐藤先生の研究テーマについて教えてください。

佐藤 国際開発学が専門で、元々は途上国の研究をしていました。開発を請け負ってきた人達の頭の中には、途上国にせよ先進国にせよ暗黙の前提として経済成長がありますし、資源が無限にあると考えがちです。しかし、日本でも特に地方ではその前提は現実的ではないですし、途上国ではたとえ資源が豊かにあっても、そこにアクセスできることを前提とすることができない状況が多々あります。そこで、国際開発学でも、定常化という経済成長を前提としない持続可能なあり方へと考え方が変わってきていますが、まだまだ構想の段階です。私はその構想を日本やニカラグアをフィールドにどのように日常レベルで実践するのか・しているのかを、研究しています。そういった意味で、私の研究は「定常のコミュニティデザイン」というとわかりやすいかもしれません。

国際開発の中で、資源制約や定常化と言われ始めたきっかけというのは何だったのでしょうか。

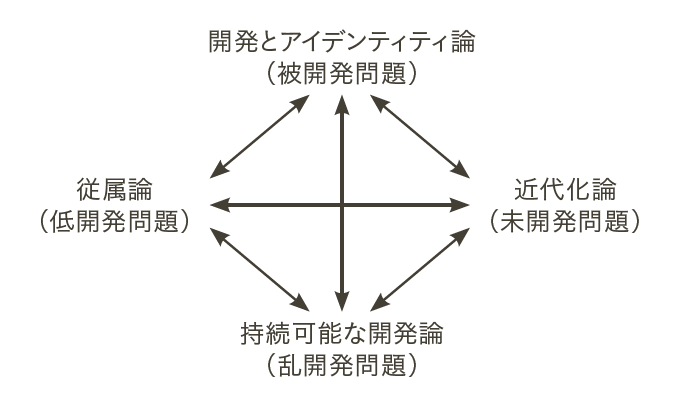

佐藤 国際開発学には非常に簡単に言うと4つの大きい理論があります(図1)。ひとつが「近代化論」というもので、これは途上国を先進国並みの生活水準やインフラ水準を「キャッチアップ」させようという考えです。第二次世界大戦以降に登場した、いまでも一番強い理論です。ですが、実際に適用すると格差が広がってしまうことも多く、ラテンアメリカの知識人たちから「従属論」という格差を是正するためのセオリーが提唱されました。1970年代までは、この2つのセオリーの間で引っ張り合いがありました。ただどちらも経済のあり方についての大枠のセオリーであって、社会にある多様性というようなことはあまり射程にありませんでした。1980年代になると、途上国でも1970年代に日本で起きたような公害が起こり始めたこともあり、「環境と開発」というセオリーが出てくるようになります。これまでのセオリーでは一世代の人間と社会のあり方を対象としていましたが、多世代のことを対象とするようになり、人間界と自然界の利害をバランスしようという、現在のSDGsにつながるような考え方が出てきました。さらに、1990年代になると、「当事者主体」といって、現在のまちづくりなどがまさにそうですが、参加型とか、ダイバーシティの尊重といった考えが定着してきて、受益者そのものの声を乗せることが公共政策や世界中のまちづくりの基本的な考え方になっていきます。

こうした4つの大きいセオリーがあるんですけれども、結局どこのセオリーに寄ったとしても「近代化論」の強さに引っ張られるというのが現状です。現在では近代化を否定せずそれを超えていくような開発モデルを目指す、「ポスト開発」という考えが出てきました。資源制約を前提とした、発展よりも維持を前提とした考え方です。これまでは成長がゼロやマイナスではないことが前提でしたが、途上国では成長が進んでいるところもありますが紛争など起こるとそういうわけにはいきません。日本でも人口が自然減していき、政府が補助をしていっても景気が良くなることが考えづらくなっています。特にラテンアメリカ諸国からは、Buen Vivir/Vivir Bien(よく生きる)と言う、ラテンアメリカ先住民の世界観をベースにした、共生的な社会関係作りや自然との共存を目指す社会構想が提案されています。こうした途上国発信の社会の未来に関する構想や方法に、いまの日本のまちづくりや日々の暮らしの在り方への豊かな示唆が得られると思います。

定常型社会というのはどういった考え方でしょうか。

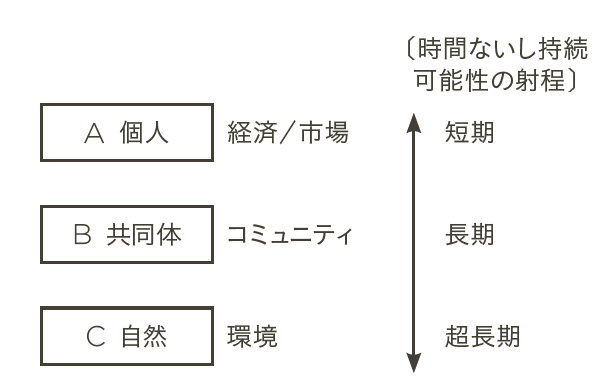

佐藤 「ポスト開発」に関わる考え方の一つで、19世紀の思想家であるジョン・スチュアート・ミルがその先駆だと言われています。日本では京都大学の広井良典教授が著書の中で定常型社会についてよく書かれていますが、「経済成長」ということを絶対的目標としなくても十分な豊かさが実現されていく社会を意味します。経済成長の究極の源泉である需要そのものが飽和状態に達しつつある中で、どのように質的に豊かな暮らしや平等な社会を実現するかが命題です。そこでの大きな議論のひとつが、時間の再配分です(図2)。「自然」と「共同体」、それから市場のある「個人」という3つの領域があって、これまで人類は、短期的な成長が見えやすい、市場の世界へと時間と労力を吸い寄せられてきました。しかし、いまは生産性をいくらあげても物は売れないし、そうすると労働力が増えないので雇用も増えない。さらに、A Iの利用となると若者はいまの社会に希望は持てなくなってしまいます。そこで、これまであまりに市場に向かっていたところを、「共同体」や「自然」に関わる時間をどのように増やせるのか、そこで広い意味でのケアに関わる時間をどう充実させていけるのか、そこで生産や消費が行われるようにして、地域経済を再構成する。そうした考え方です。その際に、「市場」で過ごすひとりでいる時間を減らして、地縁型の共同体だけでなく、むしろネットワーク型のコミュニティを通じた複数の緩やかなつながりを構築することで暮らしを充実させていけるのか。広井先生はその社会構想を提案されていますが、私はいかにしてこれを実装できるかを日々考えています。その際に、もともと資源制約があることを前提に編まれた、途上国からのアイディアは、非常に役に立つと感じています。

佐藤先生が国際開発学を研究する中で、ニカラグアをフィールドとすることになったきっかけを教えてください。

佐藤 私は修士まではバングラデシュのグラミン銀行の研究をしていて、中南米にはもともと興味はありませんでした。

青年海外協力隊の試験を受けたところ、たまたまニカラグアに行くことになりましたが、当時はスペイン語も話せませんでした。ニカラグアは1980年代に10年間内戦が続いており、私がニカラグアに行った1997年には、まだ地雷が埋まっているような状況でした。山間部で地雷がやっと撤去できて、私は日本人が入ってよくなった第1 号でした。

ニカラグアでは役所に配属になり、60くらいの山岳地帯の村々をまわって住民組織の立ち上げを手伝いました。私が帰国した後も残ることがしたいと思い、住民の人達でも簡単にできるマッピング、地域にある資源や課題の洗い出しをして優先順位をつけてもらい、村の人たちに簡単なプロジェクトの書き方を覚えてもらい、自分たちの力で市役所やNGOなどと交渉ができるようにお手伝いをしました。その結果、無人の保険センターに村の人が馬を出す代わりに看護師が巡回診療に来てくれるようになったり、植林に必要な苗木をもらうことができたり、土囊袋をもらいハリケーンに備えた地滑り対策をしたりと、お金もないのでささやかなことですが複数のミニプロジェクトが実現しました。ここでの仕事もよく考えると社会の成長より維持や暮らしの質に関わるものでした。

その後、アメリカの大学に博士を取りに行くんですが修了したときにちょうどJICA(国際協力機構)がニカラグアでプロジェクトを始めるということで、今度はまた違う地域に行って地域保健のシステムをつくることになりました。ニカラグアはカトリックの国だから学校での性教育がないんです。女の子は20歳になるまでに5人に2 人は妊娠したりする状況で、妊産婦の死亡率も高いので、性教育と情操教育が両方合わさったプログラムの開発をほとんどゼロから立ち上げることをしました。その後に、JBIC(国際協力銀行)に勤めて中南米のインフラに関わり、JICAとJBICが統合するとニカラグアの全部の案件を管理することになりました。自分の意思というよりも偶然が重なってニカラグアに関わり続けています。

僕の建築の教え子でも設計事務所を開いた後に、地域おこし協力隊に参加するケースも多くあります。国内がJICA化しているようです。

佐藤 青年海外協力隊から帰ってきた人が、地域起こし協力隊に行ったりするケースは割と多いと聞きます。ですから、私も国際協力をやっていますというよりも、コミュニティデザインをやっていますと言いますし、それをグローカルにやっていますと最近は言っています。こう言えば、途上国だけを対象としているのでもないし、先進国だけを対象としているのでもない。それに、自分の生活にも関係することなので自分自身の日々の暮らしも研究や実践の対象になりますよね。社会や文化的な背景が全然違っても、実際に学び合えることも多いですし。

今回、里山というキーワードをいただいています。

佐藤 里山というのは、実際は、里山、里地、里海と言うんですけれども、人の手が入っている、人の暮らしに関わっている身近な自然と考えるのがいいと思います。横浜国立大学の国際社会科学研究院にいらっしゃる小池治教授(※ YearBook2019-2020掲載時、現・名誉教授)が、2期に渡って神奈川県との政策調査で、里山、里地の利活用というのをチームで調査されていて、私もメンバー入れていただいています。1 期目では、学生が里山コミュニティに外部者として入っていくことをテーマに調査を行いました。南信州のコミュニティに学生と通い、1 年かけて地域の方々と親睦を深め、その地域に関連した調査をする取り組みを検証しました。現在は2期目ですが、神奈川県の自然団体の方々に聞き取りをしています。いま自然に関わっている団体が抱えている問題はみんな一緒なんですね。お金がない、高齢化している、活動が単調で人が来ない。ただその中でも少数なんですけれども、人が継続して集まっている団体があって、その「秘密」を知るべく話を聞かせていただいています。

自然に関わる団体というと、保護団体になるのでしょうか。

佐藤 もちろん保護でもいいですが、単純に自然をメインにしている団体ですね。いまは自然の位置付けが曖昧なんですね。癒しの対象だったり、あるいは自然公園のような、ちょっと言い方は悪いけど飼い慣らされた自然になっていたりする。その中で、里山をもう一度観賞用だけではない、広い意味での生産の場とならないかと考えている団体がいくつかあるんです。

例えば、秦野には四十八瀬川自然村という団体がありまして、ここは自己資金のある団体で、なぜかと思ったら休耕田で育てた酒米からお酒をつくって寄付してくれた方に分けていたり、原木から椎茸を栽培して売っていたり、ブルーベリーを売っていたりしているんです。横浜市内だと、よこはま里山研究所という団体がありまして、ここの方々は川井緑地というところで小規模ながらも林業をやっていらっしゃいます。間伐した木を薪にしたり、製材にして防災用の土留用などに、口コミで販売されています。このように都市の生活なんだけども、自分たちのところで小規模ながら育ったものをもう一回地域に戻せないかということをやっていらっしゃる方々がいる。また、足柄では地主さんたち自ら「大雄山花咲く里山」という任意団体を立ち上げ、県の補助金を受けて整備をして、四季折々の花を育てていらっしゃり、今ではザル菊の季節と桜の季節には、合計1万人くらい人がやってくるそうです。整備している方も来られる方もご高齢なんですけども、普段からウォーキングをして体力をつけたりと、そのことを生き甲斐に楽しんでいらっしゃる。他にもそばの種を植えるところから、実を収穫して、粉を引き、蕎麦を打って、最終的にみんなで食べましょうというような試みをされています。それ以外にも複数の団体を訪問させていただき、「自然に関わる団体」と言っても本当に活動内容もスタイルも様々だと大変に勉強になりました。共通して言えるのは、これらの団体に関わらられている方々は、自分自身が自然との関わりを本当に楽しんでおられ、保護一辺倒ではなく、また市場経済とも付かず離れずの関係を保っているということです。昔ながらの里山暮らしを温故知新的に組み替えて実践していらっしゃいます。

自然と個人がもう一度どのように関わることができるかを考えたときに、保護や癒しとしての対象ではない関わり方があるんじゃないかということですね。そこに例えば食というのがある。

佐藤 広い意味での健康、つまりウェルネスということだと思います。ウェルネスの中に食というのもあるし、森林浴みたいなものもあるし。いま私たちは凄く偏った自然との付き合いをしているので、それを無理のない形でもう少し変えていけないかなと考えています。できれば、たくさん移動しなくていい、テクテクいける徒歩圏とか、自転車でたどりつけるくらいの地域での暮らしの中で、もうちょっと積極的に自然と関わり、そこから何かを「生産」する。つくると言っても必ずしも農産品でなく、他の人たちとの関りや自分の健康そのものを作ることも含めて「生産」と考えたいのですが。そこにもっと時間やエネルギーを費やせるライフスタイルや社会が広がれば、毎日が健やかで楽しいなと思う人の数が増えて行くと思っています。

交通の面で言うと以前に比べるとアクセスが圧倒的によくなっているので、田舎との関わり方もだいぶ変わってきたのではないでしょうか。

佐藤 確かに、身の回りに「田舎」や「自然」というものがあまりなくても、交通のスピードが増しているということが、いろいろなアイデンティティや振り分けのできる社会を確実につくり出していることも事実ですよね。いまでは都市でも田舎でもないどちらかにはっきりと属しているわけでもない人たちがつくり出しているまちづくりの構想があるし、私も大学まで通うのに片道2時間かかるんですけど、2拠点を移動していることで自分が暮らすところがかえって客観的に見えることもあります。

お話を伺っていると、佐藤先生は都市と田舎の中間の領域に当事者性を置いているように感じられます。それはどういった理由からでしょうか。

佐藤 私の興味関心が郊外やそこにある里山に行きがちというのは、郊外の出身であることが大きいと思います。子供時代には上野まで電車で30分で行けて、歴史的に言えば白樺派の人たちが別荘を建てた、北の鎌倉と言われている千葉県の我孫子市で育ちました。目に入る光景もべったり緑ではないし、建物はあっても空は余白が大きい。

人間にはそういった空間感覚の刷り込みがあるような気がします。当時は意識しませんでしたが、振り返ると、大学も小平市でしたし、修士も英国だったんですがウェールズでした。博士号のためにアメリカに暮らしていた時も、サンフランシスコの大学に郊外から通っていました。なので、私が当事者として郊外が心地いいということがまずひとつあります。逆に建物が高くて人が多くいるところがどうも苦手で、横浜駅にはいまだに慣れることができません。

もう一つは、都市の研究をしている人はいっぱいいますし、農村の研究をしている人もたくさんいますが、 都市と農村の間を研究している人は一番少ないように感じることです。 郊外は一時期よくラーバン(rurban、ruralとurbanの合成語)と言われていました。このラーバンというところにこそ、「都会と田舎」の両方の要素が混じっているからおもしろいんです。それにここが一番人口が多いんです。一番人が住んでいるのに一番考えられていない場所です。また、都市は都市で税収がありお金に裏付けられた色々な制度あるし、田舎は田舎で人と人のつながりとそこにまつわるいいことも課題もあるんですけど、それが両方ある郊外はこれから大変だろうし、だから逆に可能性もあるし、一番考えないといけない領域なんだと当事者として思います。

例えば、私が今住んでいるのは千葉ニュータウンなのですが、そこには企業庁から行政に譲渡された広大な里山があって、その25ヘクタールほどの森と原っぱをご高齢の方々が10人くらいで管理しているんです。私も細々と手伝っていますが明らかに人が足りない。ニュータウンなので市民や利用者に「自分たちの里山だ」という自覚もまだありません。また、私は千葉ニュータウンの白井市という小さなまちの総合計画の審議委員でもあるんですが、有権者に関わる事業がまちづくりでも重視されるんですね。

例えば白井市は梨が有名なのですが、農家さんに関わること、つまり梨をブランディングすることには比較的お金が付きます。また、子育て層や高齢者に関わる計画にもお金が出るんです。けれども、それ以外の自然や森林に関わることは総合計画の中でどんどん後手後手になっていくんですよね。そこで、総合計画の中でも順当に扱っていただくのはどうしたらいいかと思い、自然環境団体の代表の方々とお話をさせていただいて、その仕組み作りをはじめました。また、森には公有地と私有地が混在し、市の境界線と関係なく存在しているので、地域としてどうするかを考えないといけないんですが、そこの仕組みもきちんとできていません。もうちょっと普通の暮らしと自然が近付いて、現代的な意味での「入会地(みんなの里山)」になり関わり手が増えるにはどうしたらいいかということを、真剣に考えていく時期なのだと思います。

建築をやっていて思うのは、建築は単体ではどうしようもなくて環境と一体でないと何もなしえないということです。都市部の場合は近代化されているコンテクストを前提にしていてどうやって賃料を稼ぐかといったお金の問題が出てくるんですが、田舎の場合はテーマそのものから考えなくてはいけないという意味で、最もクリエイティブな能力が発揮できる場所だとも思います。郊外はその中間にあって、どちらにいくか悩んでいるようにも見えます。

佐藤 郊外は個性がないので尖らせたがりがちなんです。いま、郊外の多くの市役所に「魅力発見課」みたいなのが出きていますけど、そんなにたくさんの個性を求めていかなくてもいいんじゃないかなと思います。それに、無理やり個性を捏造しても、それはなんとなく都市的な個性なんですね。私が今暮らしている白井市が「しろいまっしろ はじまりのまち」と、身もふたもないようなキャッチコピーを謳い出していて、それはいいなと思ってるんですよね。 みなさんの暮らしでまちが彩りを添えられていくんですよというのは無理がなく健全だし、無個性を個性として自分たちがどう開き直れるかということでもあると思います。誰にどう思われるかよりも、キラキラしたブランドイメージよりも、結局そこに暮らしている人たちが心地いいと思って「小確幸」を実感しながら暮らしていると言うことが一番大事ですから。

開発や発展という言葉は英語でDevelopmentですが、これはDesveloper(包みを広げる)という古フランス語が語源になっています。ないものを外から持ってきて広げてみても何ら意味がありません。まず、その場にあるものや人の可能性を創意工夫して広げてみる、そのことからしか、結局のところ、長続きする暮らしもまちづくりも国際協力も始まらないと思います。

1972年生まれ。国際開発学、社会人類学、コミュニティデザイン(ラテンアメリカ、日本)。国際機関やJICAなどでの職歴を経て、現在横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授。著書に『Empowerment Through Agency Enhancement:An Interdisciplinary Exploration』(共著、Palgrave-Macmillan, 2022)、『月経の人類学:女子生徒の「生理」と開発支援』(共著、2022)、『国際開発学事典』(共著、丸善出版、2018)、『青年海外協力隊は何をもたらしたか: 開発協力とグローバル人材育成50年の成果』(共著、ミネルバ書房、2018)、『実践と感情:開発人類学の新展開』(共著、春風社、2015)、他。https://minesato.com