IUIピックアップ VOL.9

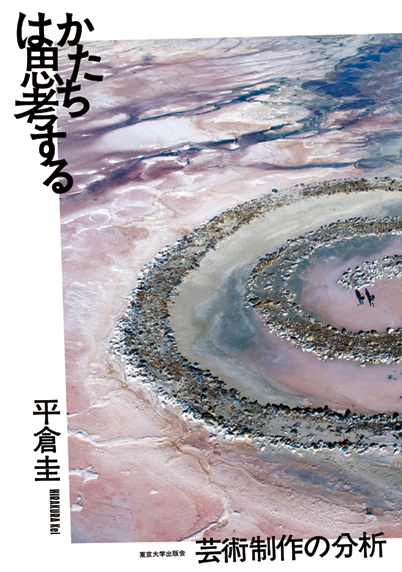

かたちは思考する

インタビュー

平倉 圭[芸術学/ Y-GSC准教授]

Interview with

Kei HIRAKURA

写真|宮一紀(ポートレート)

2019年9月に著書である『かたちは思考する - 芸術制作の分析』(東京大学出版会)が出版されました。この本はどれぐらいの準備期間で書かれたのでしょうか。

平倉 元になった文章を書いていた期間はすごく長くて、2005年から2019年です。出版の話が出たのが3年前。まとめるにあたって、既出の論考はすべて書き直し、新しくしています。

本のタイトルにもある「かたち」がテーマとして出てきたのはいつごろからだったのでしょうか。

平倉 前著の『ゴダール的方法』(インスクリプト、2010年)を書いていたときです。ジャン=リュック・ゴダールは「映画は思考する形(フォルム)だ」と言っています。人間ではなく--あるいは人間だけではなく--「かたちが」思考するとはいったいどういうことなのか、という問題をそのときから考えるようになりました。今回の本は、それを芸術表現一般に広げたものです。理論的には、科学哲学者アンディ・クラークが言う「身体の外部に拡張された思考」や、人類学者アルフレッド・ジェルが論ずる「芸術のエージェンシー」という議論に影響を受けているのですが、「かたち」という概念についてはとくに、ダナ・ハラウェイという思想家が書いた『犬と人が出会うとき--異種協働のポリティクス』(高橋さきの訳、青土社、2013年)に強く影響を受けています。彼女は、さまざまな物質と記号の異種混淆的な絡み合いからなるかたちのことを「形象(フィギュア)」と呼んでいます。サイボーグや実験用マウス、あるいは人工的に作出された種である犬は、ハラウェイによれば「形象」です。犬と人間のあいだに作り出される行為のパターンも、それを撮影した映像も「形象」です。そこには人間と人間以外の物質的過程と記号的過程が絡まり合っている。私の本では、芸術というものを、たんに一人のアーティストが自分の内的アイディアを実現するものとしてではなく、複数の人間と人間以外の存在が否応なく絡まりあうプロセスから生まれる形象として分析しています。本のタイトルとしては「形象」は硬いので、ひらがなの「かたち」にしました。

一言で「かたち」と言っても、フォルムからフィギュアへと関心が変わっていったということなんですね。

平倉 フォルムという言葉には、物質から切り離しうる抽象的な「形式」という意味合いも強くあります。それに対してハラウェイがフィギュアというときには、物質的なものと非物質的な記号との不可分な絡まり合いが強調されています。また、フィギュアには「比喩」・「人の姿」という意味もあるので、この意味の広がりを、とくに本の後半のダンス論では活かしています。踊る人間の身体は、生身の物体であると同時に、他の何かの比喩でもあります。

この本では、身体もひとつのキーワードだと思います。もともとダンスに興味を持ち始めたのはいつごろからでしょうか。

平倉 ダンスに関心をもったのは高校生のとき、ウィリアム・フォーサイスの作品を見たときでした。たしか神奈川県民ホールでしたね。その後しばらく関心が止まっていたのですが、最近、この本でも論じた岩渕貞太さんや山縣太一さんの作品に触れて、関心が再燃しました。

ダンスのどういったところに関心があるのでしょうか。

平倉 身体の別のあり方を想像させてくれることです。別の「振付」と言ってもいい。どんな人も、社会の中で特定の振る舞い方を身につけています。特定の地域で育ったらその地域で好まれる振る舞い方を身につける。それを「振付」と考えるとき、ダンスは、別の振付可能性を見せてくれます。これは劇場で上演されるダンスよりずっと大きい、生活全体を「ダンス」と捉える観点ですが、作品としてのダンスは、身体の別の可能性を、凝縮したかたちで見せてくれる。それと触れるときに自分の身体にはいったい何が起こるのか。別の振付を自分の身体にインストールし直すことはできるのか。そういう問題意識ですね。

この問題意識は、ダンス論だけでなく、この本の全体を貫いています。絵画を見るときも私は一種のダンスとして見ています。セザンヌの絵画が作っている多重のリズム構造を、見ながら自分の身体に刻んでいくというか。そのことで、知覚する自分の身体に別の動きが生まれてくる。そういう、複数のリズムの集合体としての作品と出会うことで自分の身体が変形されるプロセスを、この本では論じています。

この本の序章で、芸術を一般的に考えられている西洋近代以降のものとしてだけでなく、もっと広く、通常芸術とは呼ばれないものも含むのだと書いています。そのように考えるようになったきっかけはなんだったのでしょうか。

平倉 アルフレッド・ジェルという人類学者の本と出会ったことが大きかったです。『芸術とエージェンシー』Art and Agency: An Anthropological Theory (Clarendon Press, 1998)という遺作で、ジェルは芸術を「社会的エージェンシーを媒介する物体」と定義しています。言い換えると、人間に働きかける「力」を放つ物体です。ジェルがあげるのは例えば、トロブリアンド諸島の「クラ交易」に使われる遠洋航海カヌーの舳先装飾です。カヌーの装飾が、海で出迎える交易の相手を圧倒し、怖気づかせる。そういう魅惑と威力を放つ物体を「芸術」と考える。日本でも、最近あまり見なくなりましたが「デコトラ」ってありますよね。トラックに凄い装飾をして、装飾そのものが人を惹きつけ、かつ遠ざける。魅力であり威力であるような「力」を放つかたち。まさにジェルの言う「芸術」です。こうやって考えると、西洋近代を中心にした、美術館や美術史のなかに納められた制度的な芸術以外の、多種多様な造形物の力が、芸術の問題として見えてくる。そのことを大きな開放として経験しました。

芸術学の中においてそうした流れはよくあることなのでしょうか。

平倉 「芸術Art」という概念自体が、18世紀ヨーロッパで、さまざまな職人技から分離されつつ、美学や美術史という制度とともに作られたものなので、西洋中心の図式はいまだに主流です。そもそも「芸術」という西洋近代的概念を、非西洋近代に適用してよいのかという議論もあるんですよね。ジェルはそこを踏まえつつ、あえて「芸術」という概念を意識的に書き換えて、非西洋近代世界に拡げて使っている。そういう態度はやはり人類学のものだと思います。私の本では、人類学や、ハラウェイの動物論を参照しながら、芸術という言葉が指す領域を意図的にずらしています。

そうした芸術が指す領域を広げている一方で、前半ではセザンヌやピカソといった芸術学の王道が分析の対象になっています。

平倉 それがこの本の限界です(笑)。しかし15年近い長い執筆期間に、闘いながら押し広げてきた限界でもあります。本の第一部では、私自身がそれを内面化するように育ってきた西洋近代の「巨匠」たちを中心とする価値観を、内側から書き換えていく分析をおこなっています。たとえばピカソが、自分に集中できない状況で、集団作業で絵を描いていく過程こそを、おもしろいものとして見出す。あるいは菱田春草が、西洋画の理想と格闘しつつ、それとは異なる絵画構造を実現していたことを示す。そこから第二部の丹那トンネル論や、第三部の「バカボンのパパ」論、現代日本の日常言語や身振りに負荷をかけていく山縣太一のパフォーマンスなど、西洋的「芸術」をはみ出すような対象へと論が広がっていきます。序章はこの本の中でいちばん最後に書いたのですが、本全体を貫く理論的視座をまとめつつ、今後の仕事の予告となっている部分があるかもしれません。

序章の中で展開されているいくつかのコンセプトについてお聞きします。ひとつは「抱握」という考えです。物体どうしが互いを知覚=抱握している。例えば、絵画であれば、絵具と画布の間で起きていることに、画家は意識的ではないにしろ、影響を与えているということでしょうか。そして、このことが最もよく現れているのがロバート・スミッソンになるんでしょうか。

平倉 「抱握」はアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドという哲学者の概念で、ある事物が他の事物から影響を受ける。それを一種の、物の「知覚」であるとホワイトヘッドは考えています。画家が絵を描くとき、あるいは彫刻家が木を彫るとき、作者がすべてを意識的にコントロールできているわけではなく、どこかで物質どうしのプロセスに開かれている。小屋に土砂を載せて崩壊するにまかせるといったスミッソンの作品は、人間のコントロールを離れた物質どうしの抱握過程を過激に強調していますね。

『スパイラル・ジェッティ』についての本を読みましたら、スミッソンは制作の過程でいろいろなスタディをしていて、最終成果物とは関係ないようなことをいっぱいやっていますよね。この人は相当変わった人だなと思いました。スミッソンの現代性はどういうふうに捉えていますか。

平倉 スミッソンは本当におもしろいです。図や物を用いる哲学者兼SF作家といったところがある。スミッソンの思考の特徴は、生物の絶滅と物質の摩滅や崩壊を連続的に考えていることで、その作品も、ひとつの完成したかたちを実現するというより、さまざまな摩滅と崩壊のプロセスをフレーミングするものになっています。

現代性ということですぐに思いつくのは、人間とは無関係の、あるいは人間絶滅後の世界を思考する「思弁的実在論」や、人新世や気候変動といった、人間を巻き込みつつ人間を遥かに超えて働く事物の問題を考える「新しい唯物論」などの、21世紀の哲学思想の潮流とスミッソンの作品の近さです。私の本の表紙に使ったのは、スミッソンが1970年にアメリカ合衆国ユタ州の塩湖に作った『スパイラル・ジェッティ』を2008年に撮影した写真ですが、この作品は、塩湖の水位の変動で一度水没してるんです。その後浮上したときには、塩結晶がびっしりついて真っ白になっていた。その後もさらに風化作用を受けてどんどん作品の姿が変わっていく。そういう、作者の死後も続く、物質どうしのやりとり全体のことをスミッソンは考えている。そのヴィジョンは、気候変動の問題が無視できなくなっている現代において、ますますアクチュアルになっていると思います。

もうひとつ現代性ということで言うと、アーティストの政治性をどう考えるのか、という問題があります。スミッソンは『スパイラル・ジェッティ』の制作中に、ベトナム戦争におけるアメリカの政治的危機をどう考えるのかと問われて、直接的な反戦運動には意味がない、どんな政治的立場も一緒くたに無力な渦に巻き込まれていくだけだ、というような回答をして、批判されるんです。これは人間の絶滅というものを相対化して捉えるスミッソンのヴィジョンから出てくる態度ですが、そういう、人間界を外から眺めるようなヴィジョンのおもしろさを認めつつ、しかし同時に、人間界の具体的な政治や暴力を正面から考えていくということは、現代においても重要な問題だと思います。

平倉先生は時々twitterで自分のメモをあげられています。そのメモではいろんな図が描かれていて、おもしろいなと思いました。

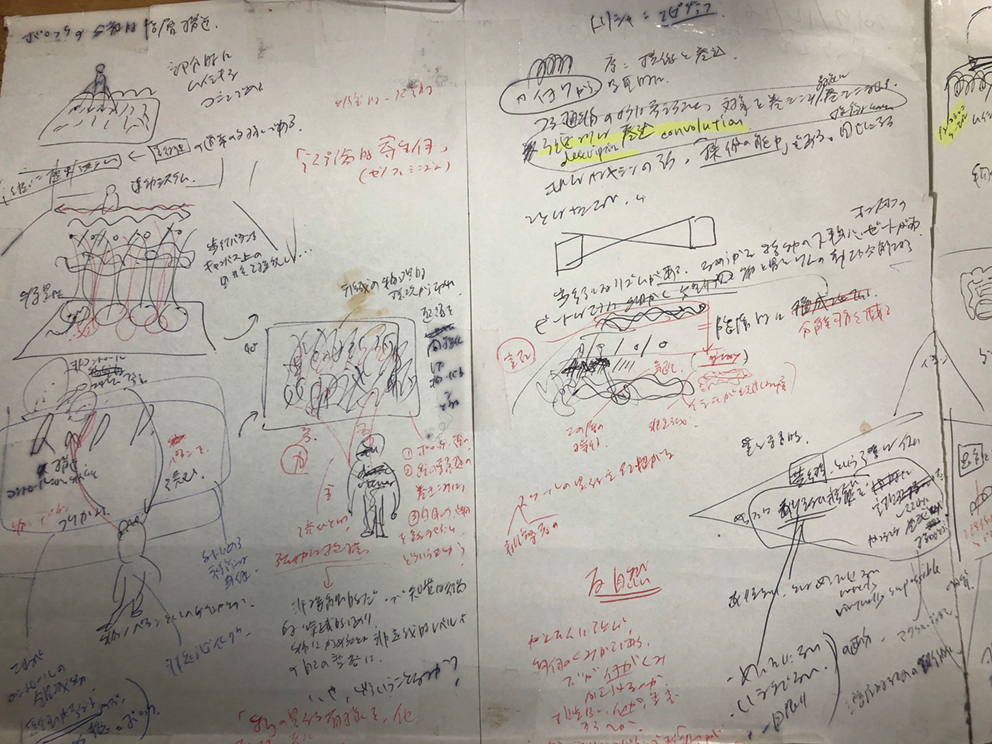

平倉 これとかですね(笑)(図1)。ちょうど序章の構成を考えていたときのメモです。「巻込(convolution)」という鍵となる概念が出てくる前の段階で、見ている人が作品によって巻き込まれることを何と言えばいいだろうと考えていたときですね。メモのこのあたりでは、「芸術とは何か」という問いと「思考とは何か」という問いを、対になる三角形として考えている。構想段階ではそういう図形的な直感が先に来ることが多いです。作品を観察するときも文字でメモするよりスケッチしながら考えることが多いですね。

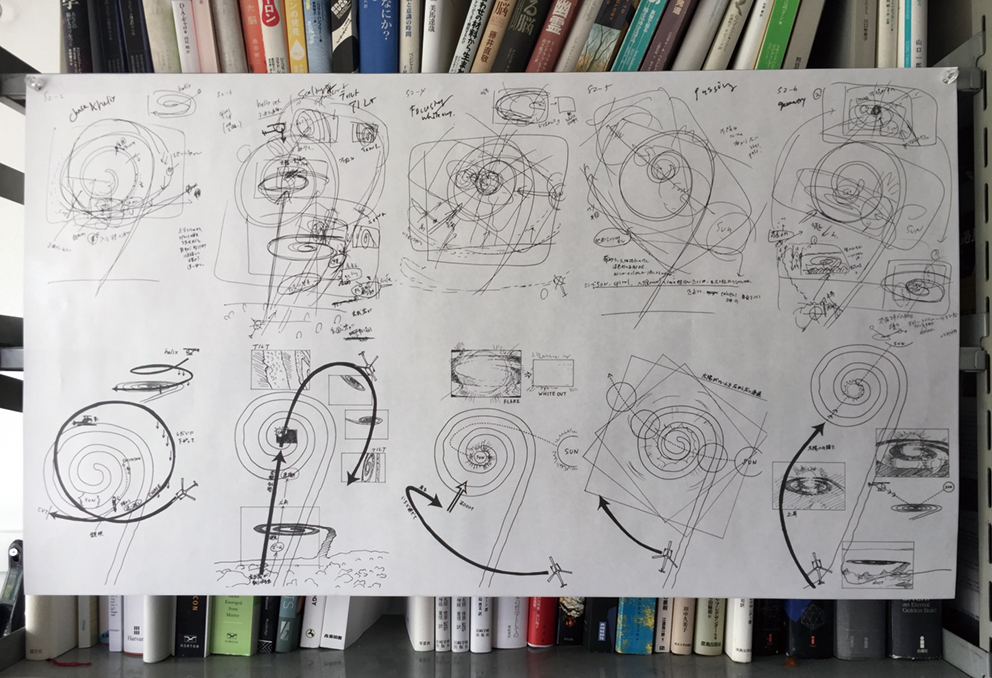

これはスミッソンの『スパイラル・ジェッティ』の撮影方法をバーっとメモして、その後描き直したものです(図2)。図を描くことで、言葉だけでは捉えられないパターンを取り出すことを、考えるときの基本にしてますね。

パターンというのはあるインプットに対する応答ってことでしょうか。

平倉 この本の中では、事物の振る舞いを一段階抽象化して表したものをパターンと呼んでいます。事物には振る舞いの傾向性や一定の型、癖のようなものがあり、それを捉えるときには、インプットに対する応答のパターン、という言い方もできると思います。ガラスに力をかけるとガラスに特有の仕方で割れるし、木は木の仕方で折れるといったように。それをもっと一般化して、個々の作品や作家が世界に応答するときのパターン、という言い方もできると思います。

そのときのフォルムっていうのはなんでしょう。例えば、同じ山を見ていても人によって描く絵は違いますし、撮る写真もまったく違う。そのときの山に対する応答の仕方、つまりフォルムからの取り出し方が違うということなのか。フォルムにはそういうおもしろさもありますね。

平倉 世界から、作品のモチーフになるような強いフォルム、強いかたちが取り出されるときに何が起きているのか、またそれが作品のなかで別の強いかたちとして実現されるときに何が起きているのか、というのは本当におもしろい問題です。私の本では、後期セザンヌのクラスター状のストローク・パターンを分析していますが、そのパターンを通して、一つの山のかたちがどのように画面に実現されるのか。それを知るには、制作の現場に潜っていくような分析が必要だと思います。

以前、セザンヌのモチーフであるサント=ヴィクトワール山に登ったことがあるんです(図3)。セザンヌの絵の中に入っていくようなとてもおもしろい経験でした。その経験を通して見ると、セザンヌの絵の中で、大地の造形作用と人間の造形作用がせめぎあっているのがわかる。そういうところから、芸術の「かたち」を考えたいと思っています。

この本を書いていろんな方面からリアクションがあったと思います。どのような反応がありましたか。

平倉 序章でかなりの大風呂敷を広げているのでドキドキしていたのですが、かたちによる「非言語的な思考」を捉えるという問題設定は、分野を超えておもしろがられることが多いです。同じ分野の研究者には、とにかく自分の身体を使って執拗に記述していくというスタイルに注目されることが多いですね。想定外だったのは、アーティストの方から、本を読むと元気になる、創作意欲が湧くという言われ方をすることが何度もあったことです。とてもうれしい反応でした。建築デザインの方には、第3章「マティスの布置--一九四五年マーグ画廊展示における複数の時間」がおもしろいと言われることが多いです。複数のかたちを時間的に積層させていくマティスの方法に、デザインのプロセスと共通したものがあるのかもしれません。

僕は第4章の「屏風の折れ構造と距離--菱田春草《落葉》《早春》を見る」を読んで凄いなと思いました。屏風を西洋絵画のように正面から平面的に見るのではなく、様々な位置や距離から屏風を見ることを「折れ構造」と「観望の距離」ということで説明していて、すごいことを言っているなと思いました。

平倉 私も気に入ってます。従来の菱田春草理解を書き換えたと思っているので、反論も含めてもっと反応があるかと思ってましたが、まだあまり反応ないですね(笑)。屏風をカタログ図版などに載せるときは、しばしば完全に開いた平面の状態で掲載されてしまいますが、実際の屏風には、折れ構造が生みだす面の見え隠れを用いた工夫がある。屏風の折りたたまれた構造をさまざまな距離から動きながら見ると、そのつど異なる絡み合いが起きて、見ている人も巻き込まれていく。何度も現物を見たり、模型を作ったりして分析しました。これを美術館の展示室ではなく、実際に使われる建築の中に置いて考えると、その空間的・時間的経験の複雑さは凄いことになります。建築空間のなかでの形象の経験は、これから取り組んでみたい課題です。

最後に平倉先生の所属しているY-GSCについてお聞きしたいと思います。Y-GSCには作品を制作するコースと論文を書くコースのふたつがあります。いろんな学生を教えてると思いますが、どういったテーマが多いですか。

平倉 教員の研究している分野が多岐にわたるので、学生の研究テーマもさまざまです。私の研究室で言うと、論文コースではいまは、映画の編集技法の分析、アニメーションの作画分析、絵画や彫刻の制作プロセスとその思想の研究、トリエンナーレにおける交渉過程の研究……など。制作現場の具体的な技術やプロセスに注目するのが共通点かもしれません。作品制作をおこなうポートフォリオコースでは、映像メディアの特性を身体に翻訳するパフォーマンス、ユクスキュルの「環世界」のアイディアを掘り下げる写真作品、計算機械としての彫刻の制作、ダイアグラムを用いた展覧会キュレーション……などの実践がありました。各自の探求を促しつつ、その理論的・歴史的背景を論文にまとめさせる、という指導をおこなっています。

理論と実践の両方をすることの難しさやおもしろさについてはどう捉えていますか。

平倉 おもしろさは、作ることから離れずに考えることができるということですね。とにかく、芸術を作る人は美大、論ずる人は一般大、という風に教育の場を分けるのは根本的に間違っていて、芸術の観察と分析と制作は同じ場所で統合的におこなわれなければならない、というのが私の考えです。 ただ教育上の難しさはあって、論文執筆中の学生と作品制作中の学生に対しておこなうコメントや批評の仕方は全然違います。論文は目的も形式もはっきりしているので、どの段階でも達成すべき明確な基準があり、それに基づいて批判できます。しかし目的や形式自体を探求していくような、とくに制作の初期段階では、学生の曖昧な関心を守りながら育てることも必要です。そこで掛ける言葉は、完成作に対する評価の言葉とは全く異なります。いまではY-GSCという場所で、よくわからない探求を育てていける土壌ができつつある気がします。同時に、それが壊れやすいものだという感じはしてますね。

制作の過程は壊れやすいものなので、どういう言葉をかけるかによって影響が出てしまう。

平倉 制作することと、自分の制作を意識的に理論化することは、同時にはできないのではないかと思っています。制作と理論のあいだに無意識の隙間を開けておいて、同じ人がやってるからそのふたつはどこかで繋がっているはずだけど、その繋がりが何だったのかは完成したときにわかるというぐらいでいいのかな、と考えながらいまは指導しています。

1977年生まれ。芸術学。横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院Y-GSC准教授。著書に『かたちは思考する--芸術制作の分析』(東京大学出版会、2019年)、『ゴダール的方法』(インスクリプト、2010年、第二回表象文化論学会賞受賞)、『オーバー・ザ・シネマ 映画「超」討議』(共著、フィルムアート社、2018年)などがある。