IUIピックアップ VOL.7

研究と批評

インタビュー

福尾 匠[現代フランス哲学、芸術学、映像論/Y-GSC博士課程後期修了・博士(学術)]

Interview with

Takumi FUKUO

写真|鈴木淳哉(ポートレート)

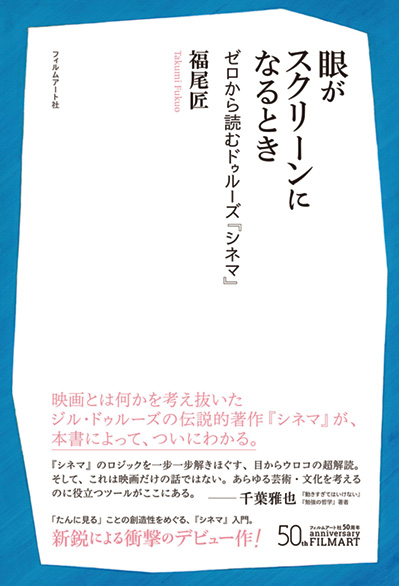

2018年夏に出版された『眼がスクリーンになるとき』がとても好評だったと伺っています。まず、この本を書くまでの経緯を教えていただけるでしょうか。

福尾 学部は大阪大学の美学研究室に所属していて、卒論ではルイス・ブニュエルの映画についてジル・ドゥルーズの『シネマ』を使いつつ論じました。そのときに、なぜ映画を論じるときに理論を使わなくてはいけないんだろうという根本的な疑問が拭えなかったんです。そこから映画の個別的な研究ではなく、もう少し原理的な、なぜ映画や芸術を論じるのに理論が必要なのか、両者の関係がクリエイティブなものになるのにはどうすればよいのかということに興味が向かっていって、修士課程から『シネマ』を研究し始めました。そうして修士論文で書いたことが、この本の核になっています。

『眼がスクリーンになるとき』が出版することになったのは、修士論文を書いた直後の2017年に、長谷川新さんが企画した「クロニクル、クロニクル!」という展覧会が大阪であって、そこで『5時間でわかるドゥルーズ『シネマ』』というレクチャーをしたことがきっかけです。その講義をYouTubeにアップしたら、フィルムアート社の編集者の方が声をかけてくださって本にしようという話になりました。最初にお話をいただいたときは、講義の動画を文字起こしして、そこに手を入れてという感じだったんですけど、せっかく書くならちゃんと書きたいし、即興で話しただけで内容的にも不安があったのでゼロから書くことになりました。それから1年くらいかかって、2018年の夏に出たかたちになります。

本を出してからの反響はどうでしたか。

福尾 たくさんありました。それも単にドゥルーズの『シネマ』についてわかりやすく書かれているということだけでなく、それ以上のことを受け取ってくれる人が多かったのがよかったです。例えば立川一門の落語家がTwitterでつぶやいてくれたり、絵を書いたり建築をやっていたりと作り手の人が反応してくれているのが嬉しかったです。むしろ映画の方からの反応が若干少ないくらいの感じですね。

本を出す前後から、自分の考えがどういうアクチュアリティを持つかを考えなければいけないと思うようになりました。それまではいわゆる普通の研究者っぽい、いかに研究領域の中で新しいことをやるか、悪く言えば蛸壺化した考え方を持っていたんですけど、本を出してからはこれだけ反応をもらえるのは嬉しいし、これだけドゥルーズ研究者ではない一般の読者の方が面白がって読んでくれるならばやらなくてはいけないこともあるのではないかと自分の考え方も変わりました。批評を書いていこうと思ったこともそのひとつです。

大学時代は美学研究室に所属されていたとおっしゃっていましたが、もともと映画には関心があったのでしょうか。

福尾 もともと映画がすごく好きというわけではなくて、大学で大阪に出てきてから、初めてミニシアターに行くようになりました。それまでは小説ばかり読んでいて、文学部に入ったのも海外文学の翻訳家になりたかったからです。本は自分で読めばある程度なんとかなるのですが、映画に関しては見方なんて教えてもらったことがなかったし、そのときは研究者になるつもりなんてなかったので、せっかく大学でやるなら新しいことをやろうと、映画研究の先生がふたりいた美学研究室に入りました。

そこからどうして横浜国立大学に進学することにしたんでしょう。

福尾 平倉圭さんがいることが一番大きかったです。平倉さんも作品から言葉を引き出すことをずっと実験していると思います。それも、作品に対して外から理論を当てはめようとするのではなく、作品の中からそれに固有の理論構造を取り出していているという印象がありました。あそこまで具体性に潜ったうえでそこから理論的な言葉が出てくるというのはどういうことなのか気になって、横浜国立大学に来ました。

ドゥルーズの『シネマ』とは、かつて映画批評などで部分を取り出して援用するという使われ方が多かったと思います。『眼がスクリーンになるとき』では、それとは異なる方法で『シネマ』を扱っていることに新鮮な驚きを感じました。

福尾 哲学書というのは不思議なことに概念をすべてマッピングして空間化することができるんですね。ただそれだけだと、ドゥルーズが『シネマ』を書きながら行っている思考の道筋がわからなくなってしまいます。『シネマ』には、「運動イメージ」と「時間イメージ」のふたつがあって、一般的に「運動イメージ」が戦前の映画、「時間イメージ」が戦後の映画というふうに、歴史的な軸で考えられがちです。僕はこの本の中でそれとは違う見方を提示していて、いままで想定されていた時間性とは全く異なる時間の在り方を『シネマ』の中から取り出すことをしています。思考における運動性のようなものを哲学書から取り出すというのが僕の根本的なモチベーションとしてあったと思います。

眼がスクリーンになるとき』を読んで、言葉が身体的だと感じました。その身体性がリアリティと繋がるというか。だから、モノを作っている人に響くんだと思います。

福尾 それは入門書という縛りを出版社から与えられたのが大きかったと思います。たとえば、ドゥルーズの「抽象機械」や「器官なき身体」といきなり言われても訳がわかりませんよね。アンリ・ベルクソンが「イメージ」という概念をどう使っているかということがあって、そこからドゥルーズがそれをどう使っているのかというふうに一歩一歩進んでいかないといけません。身体性とおっしゃってくれましたが、実際に『眼がスクリーンになるとき』の中でも「歩く」や「道」という比喩が頻繁に出てきます。この道筋を行けばこうなるとか、一歩一歩考えればこうなりますよね、という書き方をしていて、それこそ道を一歩一歩あるくように『シネマ』の全体性を見ることが今回の本でした。

大学一年生のときに『差異と反復』でドゥルーズを初めて読んで、そのときに内容は全然わかってなかった。でも、最後まで全部読めたし面白かった。それは小説を読む面白さと似ていました。たとえば、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』で、アリョーシャがいろんなことをしてイワンと喧嘩してということが物語の中で起こっていくように、哲学書の概念も小説の登場人物と似ているところがあって、一冊の本の中で何らかの軌道みたいなものを持っていて、それが別の概念と対立したり、従属関係に置かれたりするという動き方が見えれば、ちゃんと面白いものとして読めるという実感を持っています。そういう経験が今回の本にも生かされていると思います。単に内容を理解して欲しいというモチベーションとは別に、概念と概念の関係性やそれがどういう動き方をしているか見える書き方をしたいなということはかなり強くありました。

2017/2018のYEARBOOKでお話を伺った際も、福尾さんは研究と批評の両方をすることが大事なのだとおっしゃっていたと思います。ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーといった映画監督が代表的であるように批評と制作の両方をしている人は多くいると思いますが、研究と批評の両方をしている人というのはいま少ないのではないのでしょうか。その両立を考えていることがとても面白いと思います。

福尾 いままでは研究と批評をかっちり分けてきました。研究ではいわゆる哲学研究をかっちりやる。批評では、美術なり映画なり建築なり、視覚芸術と言っていいと思うんですけどそうしたものを扱ってきています。それらを今後、内容においても実践においてもどうやって混ぜていけるのかが課題になります。

『眼がスクリーンになるとき』は、かっちりとした文献研究として書いていますが、作り手からリアクションがいただけるのは希望だと思っています。だからこそ批評もやっていかないといけないと思うし、文献研究でいいんだと閉じこもってしまうとあんまり読まれなくなってしまうと思います。いまものを作っている人に批評的な目を向けていることを態度として示しながら研究をやっていかなければいけないなと考えています。

批評ということでいえば、10+1websiteで、第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館カタログへの書評「プロジェクション(なき)マッピングあるいは建てることからの撤退」(http://10plus1.jp/monthly/2018/07/issue-03.php)を書かれていました。ここで福尾さんが発している「建築の権利」についての問題提起は重要な指摘だと思います。

福尾 いま建築を建てるというときに、そのための新しい理由を作るのが、すごく難しいのではないかと思っています。たとえば、震災があってそこに仮設住宅を建てなくてはいけないといったいろいろな事情もあると思うんです。ただ、それは悪く言えばすでにある理由に乗っかっているだけで、建築の側が新たに建てることの理由を提示し得るのか想像がつかないなって思ったんです。10+1websiteで書評したヴェネチア・ビエンナーレの日本館の展示は、そうした問いから後退しているように思えました。すでにある建築を民俗学的なアプローチで見ていくことは、建てることからひとを遠ざけてしまう危うさがあると思います。

今回は書評だったので、言葉の隣にイメージがあるというかたちでやりやすいところはありました。ただ、建築批評を自分ができるのかというのはわからないです。映画は上映時間があるので最初から最後まで見たら一通り見たと言えるんですけど、建築はどうやって見たら一通り見たと言えるのかがわからない。建築は、順路も決まっていないし、存在する無数の視点を自分が取り得るわけでもありません。こうした原理的に一望できないものに対してどのような批評が書けるのかということは気になっています。これは美術におけるインスタレーションの批評とかなり近い問題があるとも思います。

建築やインスタレーションの一望出来なさについては、私小説の問題と繋がるような気がするんです。文学のなかで「私」というものをどうやって立ち上げるのかと似てる気がしていて、インスタレーションや建築における人称性、パーソナリティといったものを単にわたしの主観的な経験ですと言うのでも、完全に客観的な空間性や歴史性に還元してしまうのでもなく、どうやって扱うのかというのは今後やりたいことのひとつですね。

ほかに今後、やりたいと考えていることはありますか。

福尾 数年かけてやりたいことがふたつあって、ひとつは『シネマ』だけではなく包括的なドゥルーズ論を書くということです。もうひとつは私というものの第三者性をどう考えるかということで、インスタレーションなどの人称性の問題はそのテーマ系にあります。

ドゥルーズ論の方で問いたいのは、哲学をするにあたって、なんで経験が必要なのかということを知りたいんです。言ってみれば哲学は抽象的な理論体系なので、経験に根ざす必要はそんなにないはずなんです。デカルトは経験を削ぎ落としたからコギトという概念を作れたんですよね。1+1=2すら疑う。このお茶が茶色だということすら疑う。でも、私は考えていて、それ故に私ありということから哲学を始めるわけです。そうした経験を捨象したうえで哲学をやることが偉いんだという考え方ももちろんあるんですけど、ドゥルーズなどその同時代のポスト構造主義と括られるような人たちは、どうやったら経験を哲学の営為に内在化させることができるのかということに取り組んだ人たちだと思います。ドゥルーズは、ベルクソンのテキストを読んでベルクソン論を書くとか、映画を見て映画について書くとか、そのこと自体が哲学においてどういう意味を持つのかを考えた人だと思うんですけど、それはジャック・デリダもミシェル・フーコーもそうです。こうした人たちは、読むとか見るといった経験が哲学の中でなんで必要なのかを根本的に考えた人たちなのではないかということが大きな問題意識としてあって、そうしたことをドゥルーズ論として扱いたいと思います。

もうひとつの「私の第三者性」については、言葉の問題が自分の中ですごく大きくなってきているんですね。「言葉の本質的な非当事者性」というものがあって、言葉を自分のものにすることってたぶんできないはずなんです。#Metooなどもそうだと思うんですけど、いまは、これは自分の言葉だと自分で発して、それが自分のアンダーコントロールにあるということが、あまりにも素朴に前提とされているのではないかと考えます。それはもちろん政治的な問題でもあると思うんですけど、アイデンティティポリティクスを脱臼させるものとして言語哲学を考えたいです。アイデンティティの問題はドナルド・トランプが大統領に就任して以降、100年くらい巻き戻っているんじゃないかと思います。男だからこう、白人だからこう、となってしまっていて、#Metooムーヴメントと政治的な立場は真逆のはずなのに言葉の使い方のうえではどうやら共通の前提に立っているように見える。僕は現代を「共感」、「感情」、あるいは「視覚的コミュニケーション」が優勢の時代だとは思っていなくて、言葉の力、とくに「私」という言葉の力がきわめて強くなっている時代だと考えている。そうした点でアイデンティティのあり方や人称性のあり方を言葉の問題として考えたいなと思うようになりました。インスタレーションを批評をする上で人称性をどのように扱うかということもこの延長線上にあります。この人称性を考える仕事は、さっき話した研究と批評をどこまで混ぜるかという実験になると思います。哲学論文も批評も一冊の本にまとめるつもりですし、その本がドゥルーズ本とまた密接な関係をもつと面白いだろうなと考えています。

1992年生まれ。横浜国立大学博士後期課程、 日本学術振興会特別研究員(DC1)。現代フランス哲学、 芸術学、映像論。論文に「映像を歩かせる--佐々木友輔『土瀝青 asphalt』および「揺動メディア論」論」(『アーギュメンツ#2』、2017年)。翻訳にアンヌ・ソヴァニャルグ「リゾームと線」(小倉拓也との共訳、『ドゥルーズ--没後20年新たなる転回』河出書房新社、2015年)。2018年、初の単著となる『眼がスクリーンになるとき──ゼロから読むドゥルーズ『シネマ』』(フィルムアート社)が刊行された。